障がい児と外出する時に、移動手段について悩んだ経験はありませんか?

体調が不安定だったり、荷物が多かったりして公共交通機関の利用が難しい

子どもがバギーを使っているので、普通のタクシーには乗れなさそう…

そんな時に頼りになるのが、福祉タクシーです。

この記事では福祉タクシーについて、対象者や介助内容、料金、利用方法まで詳しく解説します。

福祉タクシーとは?

福祉タクシーとは、障がいがある方や介護が必要な方など、移動に配慮が必要な方の外出をサポートするタクシーです。正式名称は「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」で、国土交通省の許可を得た福祉事業所が運営しています。

福祉タクシーはワゴンタイプやワンボックスタイプが多く、車椅子のまま乗れるリフトやスロープ付きの車両が基本です。複数台の車椅子やストレッチャーに対応している車両もあります。病院への通院のほか、買い物や旅行などさまざまな外出の場面で利用でき、付き添いの方も同乗することができるのが特徴です。

たとえば次のような場面で利用できます。

- バギーのままタクシーに乗せて移動したい時

- 医療的ケアがあり、移動中も吸引などのケアやこまめな状態観察が必要な場合

- 体調が不安定で、公共交通機関での移動に不安がある時

- 荷物が多くて保護者一人での移動が難しい時

- 発達障害で公共交通機関の利用が困難な場合

- 旅行先や遠方への通院など、自家用車が使えない時の移動の手段として

移動中に保護者が子どもの様子を見守ることができるので安心!介助も依頼できるから助かるね。

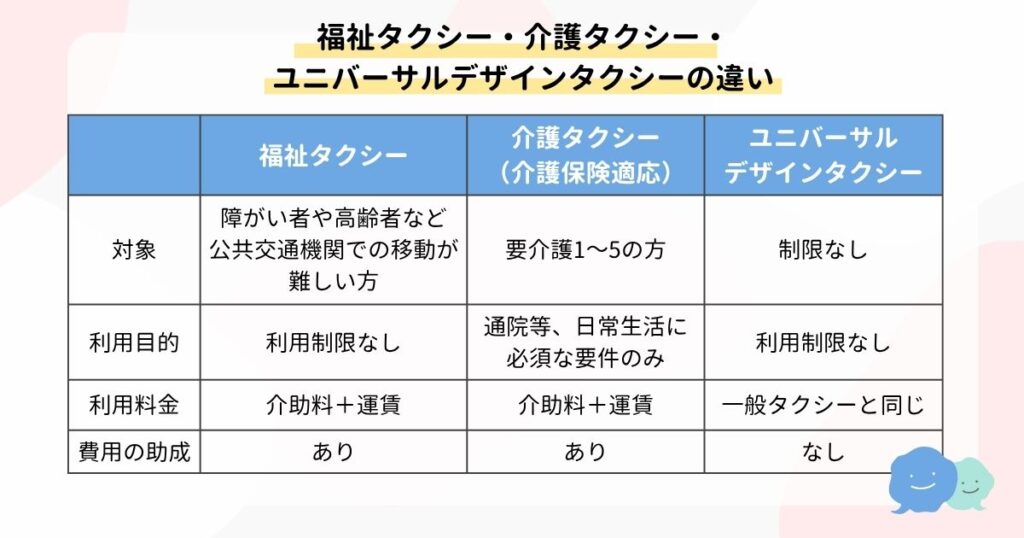

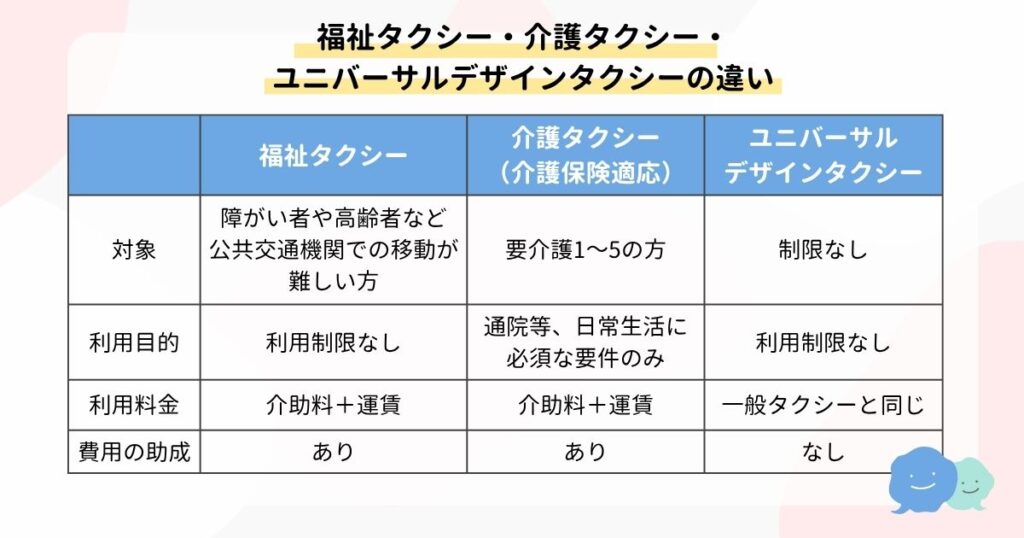

福祉タクシーと他のタクシーの違い

福祉タクシーと似たタクシーに「介護タクシー」や「ユニバーサルデザインタクシー(UDタクシー)」があります。すべてバリアフリー対応のタクシーなので、障がい児との移動にも利用できます。

ただし、「介護タクシー」の中には介護保険で利用するものもあるため、高齢者のみを対象とする場合もあります。

福祉タクシーの対象者

福祉タクシーの対象者は、国土交通省により以下のように定められています。

- 身体障害者手帳の交付を受けている者

- 要介護認定を受けている者

- 要支援認定を受けている者

- 上記①~③に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害および精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者

- 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業所による搬送サービスの提供を受ける患者

引用:一般乗用旅客自動車運送事業について (福祉輸送事業限定)

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/nagano/yusou/jouyou/fukushi/annai.pdf

つまり、何らかの障がいや疾患などにより、一人で公共交通機関の利用が難しい人が対象です。

移動にサポートが必要な方なら誰でも利用できます。例えばケガをしている人や妊娠中の人など、一時的に移動が困難な方も利用可能です。

障害者手帳を持っていない医療的ケア児や発達障害児でも、公共交通の利用が難しい場合には利用ができることが多く、付き添いの方も同乗できます。

ただし、利用料金の助成を受けることができるのは、自治体毎に定める対象条件を満たす場合に限られます。助成制度については、後で詳しく解説します。

福祉タクシーの介助内容

多くの事業所では、タクシーを乗り降りするときの介助や車いすの固定などのサポートの他、必要に応じて自宅玄関からタクシーまで、降車後の目的地までなどの短距離の付き添いを依頼できます。

保護者同伴の場合でも、車椅子やバギーの固定などは運転手の方に介助してもらえるので安心です。また、天候の悪い日や荷物が多くて子どもの安全確保が難しい時などには、玄関からタクシーまでの移動の介助をお願いできると、保護者の負担も軽減します。

他にも、買い物や通院といった外出の付き添いのオプションサービスを提供している事業所もあります。事業所によってサービス内容が異なるため、予約時に保護者の付き添いがあること、どこまで介助を依頼したいのか伝えておくとスムーズです。

オプションの介助を依頼する場合は、介助料が追加になるので注意が必要です。また、事業所によっては、付き添いがある場合は介助料を減額してくれるところもあります。予約時に確認しておきましょう。

福祉タクシーの利用料金

福祉タクシーを利用する際は、距離や時間に応じた運賃と迎車料金の他、介助料が必要な場合があります。

さらに買い物や病院の付き添いなどのオプションの介助、車椅子やストレッチャーなど福祉用具のレンタルを依頼すると、その分料金が上乗せされる仕組みです。

料金設定は事業所により異なり、基本の介助料込みの一律料金が設定されている場合もあります。また、利用者が自分で乗り降りできる、または家族や付き添いが介助するなど、介助が全く必要ない場合は介助料がかからない事業所もあります。

事業所によって料金設定が異なるので、予約の時点で料金を確認しておくと安心です。

利用できる助成制度

介助料がかかるなど一般のタクシーに比べ高額になりがちな福祉タクシーには、多くの自治体で助成制度を設けています。

障害者割引

身体障害者手帳または療育手帳を持っている方であれば、等級は関係なく運賃が1割引となります。利用時に障害者手帳の提示が必要ですので忘れずに持参しましょう。

福祉タクシー等助成制度

条件を満たす場合、タクシーチケットの支給、もしくは一部の料金の補助が受けられます。助成金額や対象条件は、自治体によって大きく異なります。また、基本的には自治体の定める事業所を利用した場合でないと、助成制度の利用はできませんので注意が必要です。

助成制度を利用したい時は、福祉タクシーを利用する前に自治体に相談・申請しましょう。

福祉タクシーの利用方法

福祉タクシーを利用するには、利用したい福祉タクシー事業所に直接電話で事前予約します。一般のタクシーのように、道を走っているタクシーを止めて乗ることはできません。

福祉タクシー事業所はインターネットで検索して見つけるか、自治体の福祉課窓口でリストを入手できることもあるので問い合わせてみましょう。地域によってはアプリで配車できる場合もあります。

また、通院で利用する場合は、通院先の病院に問い合わせると事業所を教えてもらえることも多いです。

福祉タクシーは台数が限られているため、予約が取りにくいことも。予定が決まったら早めの予約がおすすめです。予約変更やキャンセルにはキャンセル料がかかる場合もあるので注意しましょう。

事前にキャンセル時のルールを確認しておくと安心です。

福祉タクシーの利用手順

福祉タクシーを利用するには、確認することがいっぱい・・・

ここまで読んで、そう感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、福祉タクシーを利用したいと思ったときの手順をまとめました。

利用料金の助成を受けたい場合は、自治体の福祉課窓口で以下のことを確認しましょう。

- 福祉タクシーの利用料金助成制度の対象になるかどうか

- 申請や手続きの方法

利用したい福祉タクシー事業所に連絡し、以下のことを確認しましょう。

- お願いできる介助内容

- 利用料金

- キャンセル時のルール

利用したい日時が空いていたら、予約をとります。通院などで必要な場合、定期利用ができる場合もありますので、相談してみると良いでしょう。

最初から事業所に直接連絡しても予約を取ることは可能です。ただし、助成対象となるかどうかや手続きの流れは、役所で確認するのが確実。そのため、まずは役所に確認してから事業所で予約する順番がおすすめです。

障がい児との外出を支える福祉タクシー

福祉タクシーは、障がいのある子どもとの外出で頼れる移動手段の一つです。

「いざという時に使える選択肢」として知っておくことで外出のハードルが下がり、安心につながります。

お子さんやご家庭の状況に合わせて、無理のない移動手段を選んでみてください。

コメント