難病と聞くと怖い病気、治療法がなく大変な病気というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。難病の確定診断を自身や家族が受けた際は、不安を抱える人も多いと思います。

そんな「難病」について正しく理解するために、今回は株式会社Medii代表取締役かつご自身も難病患者であり、医師でもある山田裕揮さんにインタビューを行い、難病について教えていただきました。

————————-

本稿は「医師に聞く!医療の理解を深める特集」にてお届けしています。特集では、疾患についてや病院のかかり方まで障がい児育児をする上で役立つ知識を「誰も取り残さない医療を」をミッションに掲げる株式会社Mediiの皆様と共にお届けします。

▼特集ページ

————————-

山田 裕揮(やまだ ひろき)さん/株式会社Medii 代表取締役医師・東京医科歯科大学 客員准教授

和歌山県和歌山市出身。和歌山県立医科大学卒業後、内科領域を中心とした研鑽のため堺市立総合医療センターで研修。膠原病領域の専門性を身に付けるため聖路加国際病院、慶應義塾大学病院で勤務。自身が難病患者として、専門医不足の課題を痛みを持って体感したため免疫難病の専門医となったものの、一人で診れる領域、地域は限られていたことに課題を感じる。患者数も限られ、医師の知見に偏りが生じている難病診療を支える仕組みを作り、日本中、世界中の難病患者に最新最適な医療が届く世界に近づけたい強い想いから株式会社Mediiを創業。2023年末時点で全診療科、指定難病の99%をカバーし、日本で最も医師も難渋する患者が早期診断、新薬含む最適治療に繋がる実績を持つ医師向けプラットフォームに成長してきている。日本リウマチ学会専門医・指導医として臨床現場も支えている。

難病とは?

ーーまず、あらためて「難病」はどのような定義の病気なのでしょうか?

難病とは、「難病」という字の通り、「難しい病気」のことです。もう少し具体的に言うと、「原因や病態が全部つきとめきれていない病気」と定義されています。

厚生労働省では、治療の困難性があり慢性の経過をたどる(病状は安定しているが、治っているわけではない状態になっている)ものを「難病」としています。つまり、例えば風邪のように、1週間くらい体が大変だけどその後はすっかりよくなる、というものではなく、治療法や治療方針も厳密に決まっておらず、家族や本人に精神的・身体的・経済的になど、さまざまな負担がかかるものが「難病」です。

こう表現すると範囲が広いように見えますが、実は病気のタイプによって大きく3種類に分けることができます。

難病の3種類のタイプ

ーー難病の3つの種類とは何ですか?

病気のタイプによって3つに分かれるんです。

1つ目は、遺伝などさまざまな要因で何かのホルモンや成分が足りなくなることで起こる病気です。たとえば、成長ホルモンが足りなくて身長が伸びない、などのケースがこれにあたります。

2つ目は、自己免疫疾患と言って、自分の体を自分の免疫が攻撃し続けてしまう病気です。免疫の制御が異常になってしまい、自分を破壊してしまうものです。関節リウマチや多発性硬化症などがこの病気に該当します。

3つ目は、何らかの原因で自分がどんどん崩壊・萎縮していってしまう病気です。神経系に多い病気で、ALSもこの一種です。

一口に「難病」と言ってもこういった病気の種類の違いによって受診する専門医や治療方針が異なることもあるため、どの種類の難病なのかを把握しておくと受診医が見つけやすくなります。

難病と指定難病の違い

ーー種類の違いという意味では、指定難病というのもあると思うんですが、難病と指定難病の違いは何ですか?

難病と指定難病の違いは、実は「国として治療費の金銭的な負担を軽減する対象の疾患か否か」の指定の有無なんです。

ーー医学的な違いではないんですか?

そうなんですよ。医学的な違いはほとんどありません。難病の中で、治療の際の金銭的負担をサポートする仕組みとして国が指定している病気が指定難病です。指定難病に認められる基準として「国が治療費の負担を持つ病気なのかどうか」という基準で判断されます。

希少疾患と呼ばれている病気というのは、全体として7,000〜8,000種類くらいあると言われていますが、そのうち指定難病はまだ341疾患しかありません。指定難病の制度ができた当初は56疾患だったので、341疾患まで増えてはいるものの、割合としては指定されていない病気の方が断然多いんですよ。

だから、私は個人的にはもっと指定すべき疾患はたくさんあると思いますし、対象を広げて欲しいなと感じちゃいますね。

難病の人の数はどれくらいいるのか

ーー難病患者の数はどれくらいいるんでしょうか?

難病の患者は人口の5%〜6%、約600万人〜700万人いると言われています。そのうち指定難病の対象となっている患者は大体100万人くらいです。

難病の年齢分布

ーーそのうち、小児患者の割合はどのくらいですか?

小児患者は難病患者全体の約半分ほどで、人口比率でいうと2.5%〜3%くらいを占めていると言われています。ただ疾患によって本当に異なり、難病患者全体の年齢分布としては、20歳〜40歳くらいの働き盛りの人が多くを占めています。

難病の予後の環境変化

ーー20歳〜40歳が多いというのは、成人してから病気が見つかる人が多いということなのでしょうか?

これも疾患によって全然違うのですが、先天的ではなく後天的に発症した病気の場合は、今まで普通に生活していたのにいきなり成人してから病気が見つかるパターンが多いです。

ただ、最近の傾向としては、今まで治療方針が限られていて予後が短いことがあった子どもの難病患者が年を重ね成人することも多くなってきています。これは治療方法がどんどん出てきていることが背景です。すごく喜ばしいことですよね。

これから先は、治療薬を含めた医療の進歩によって難病患者の40歳以降の割合が増えていく、つまり長生きできる患者が増えていくのではと推測しています。

難病治療の今までとこれから

ーー治療方法がどんどん出てきているということですが、治療の市場って変わってきているんですか?

ものすごく変化しています。特に、今まででは考えもできなかったような革新的な新薬が開発されて世の中に出てきていることは大きなポイントです。

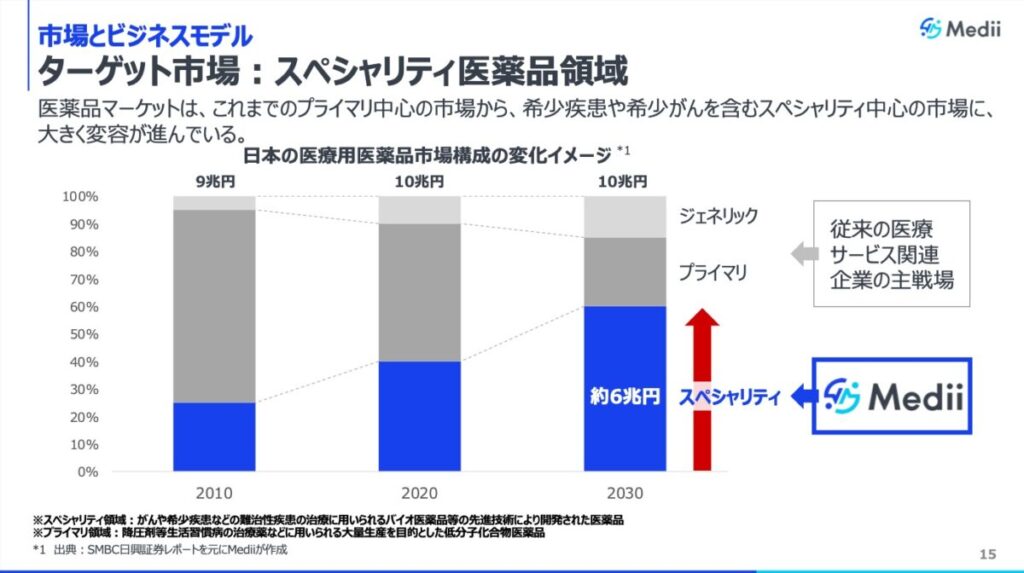

今まで製薬企業が薬を作るときには、高血圧や糖尿病など、患者数が多い病気(プライマリ領域)に対し優先的に取り組んできました。高齢者が増えてくると、これらの薬は当然ニーズが多くなるからです。

しかし最近になって、プライマリ領域の市場は今までとは逆に縮小しています。代わりに増えているのがジェネリックと難病・希少疾患(スペシャリティ領域)への薬です。特に欧米を中心とした海外の企業を中心に、スペシャリティ領域の薬の開発に力を入れるようになってきています。

その理由は、既に何十種類もある領域により安価なジェネリックがあるプライマリ領域は市場が成熟し切ってしまっていることと同時に、欧米では国として、「薬がまだない分野」の新薬開発をすることに補助金や税制優遇を行っているからです。

例えば、すでに適応薬剤が30種類とたくさんある病気があるとします。そこにさらに薬を作って1剤同じような選択肢を増やしたところで、若干の違いはあれどそこまで患者さんの生活が劇的に変わるわけではないんですよ。

でも今、薬が0の病気に対して新薬を開発すれば、今まで救われなかった患者さんが救われることになります。そのほうが社会にとってはいいですよね。

そういう政策を世界的に行ってくれているおかげで、製薬企業がさらにスペシャリティ領域の薬を作ってくれていて、海外からも素晴らしい新薬が日本に徐々に進出してきています。

日本を含めて世界中の患者さんにも届き始めているというのがわかるデータがあり、今まで2010年時点ではスペシャリティ医薬品の売り上げ高の医薬品全体の割合は20%だったのに対して、2020年時点で40%、2030年には60%にも達するというところを見ても、如何にドラスティックに環境が変化しているのかが読み取れるかと思います。

ーーシェアが今後半数以上になっていくんですね!結構大きいように感じます。

そうですね、先ほどもお伝えしたように、希少疾患・難病患者の割合は人口に対して5〜6%程度なので、それを考えると希少疾患や難病患者にとっては希望が持てる話じゃないかなと思います。今後さらにスペシャリティ領域が拡大していくと予想されているので、希少疾患患者にとっては嬉しい時代になっていくといいな、と私自身も期待しています。

難病をとりまく環境や治療法は変化している

今回の話のまとめ

- 難病とは治療法が確立されておらず、治療に際し患者や家族に負担のかかる病気のこと

- 指定難病と難病の違いは治療の際の金銭的サポートを国がすると決めているかどうか

- 難病患者は人口の5〜6%程度だが、難病・希少疾患分野の創薬が進んでいることから治療環境に変化がみられている

日本ではドラッグ・ラグ(海外で発売された新薬が日本で使えるようになるまでに時間がかかってしまうこと)の問題もありますが、希少疾患・難病のための薬をつくろうという流れになってきているのは、患者にとっては嬉しいことですね。

次の記事では、難病が診断されるまでの期間とその背景にある事情についてお伝えします▼