我が子に障がいや病気があると医師に告げられた日から、親の人生が変わってしまうことは少なくありません。

この一文を読んだ時、多くの方が想像するのは、精神的につらくなってしまった、仕事を続けるのが難しくなってしまったなど、負の側面ではないかと思います。

でも中には、我が子の障がいをきっかけに、いい変化が生まれている家庭もあります。

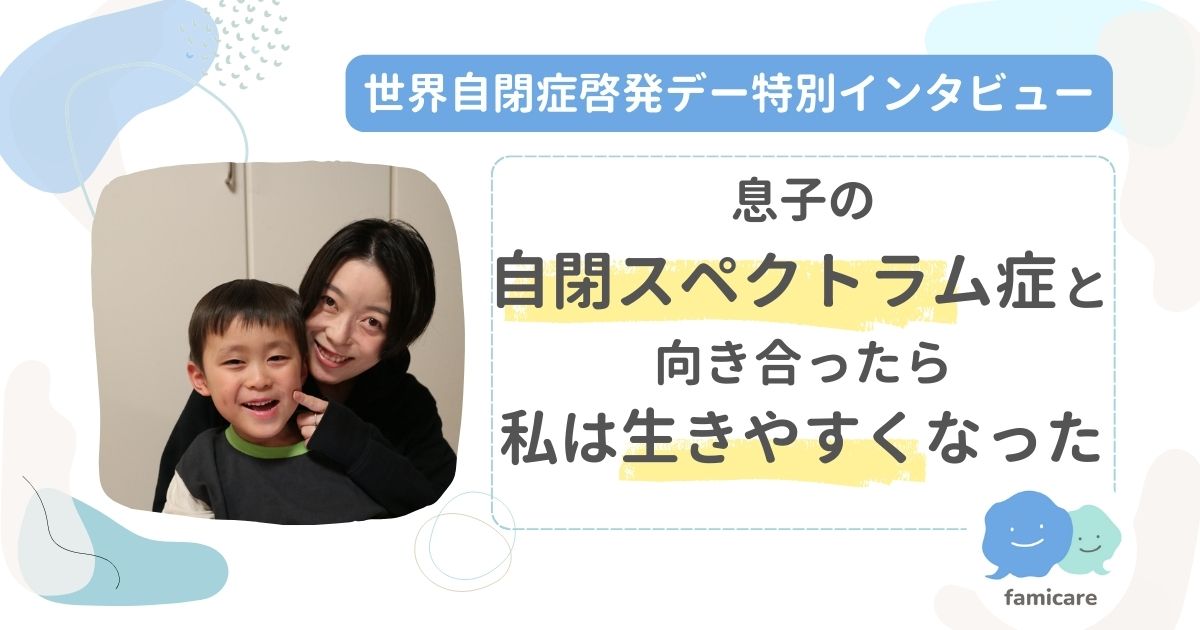

今回は、子どもが自閉スペクトラム症と診断され、子どもの障がいと付き合っていくことで「自分の生きやすさ」につながったと感じている親御さんにインタビューしました。

今日、4月2日は世界自閉症啓発デーです。この記事をきっかけに、自閉スペクトラム症の子どもやご家族のリアルを知ってもらえたら嬉しいです。

世界自閉症啓発デーとは

世界自閉症啓発デー(World Autism Awareness Day)は、国連が毎年4月2日に設定した特別な日です。この日は、自閉スペクトラム症(ASD)の認知度を高め、理解を深めるために設立されました。世界各地で啓発イベントが行われ、日本でもランドマークのブルーライトアップやシンポジウム等が開かれています。

自閉スペクトラム症(ASD)とは

自閉スペクトラム症とは、対人関係や社会的コミュニケーション面での困難や空間・人・特定の行動に対して強いこだわりを示す特性がある発達障害の一つです。Autism Spectrum Disorderの頭文字を取って「ASD」とも呼ばれています。

▼自閉スペクトラム症についてはこちらの記事で詳しく解説しています

自閉スペクトラム症の子どもとの暮らしや診断されてからの変化について当事者にインタビュー

実際、自閉スペクトラム症の子どもとの暮らしはどのようなものなのでしょうか。また、我が子が自閉スペクトラム症と診断されるまでと診断されてからどのような変化があったのでしょうか。自閉スペクトラム症の子どもを育てる松本さんにお聞きしました。

お子さんの簡単な情報

- 2024年3月現在、4歳10ヶ月の男の子

- 1歳を過ぎても発語がなかったことから「何かあるかも」と思うようになる

- 1歳半健診は様子見と言われた

- 1歳10ヶ月にクリニックを受診し、自閉傾向と見立て

- 2歳半頃に自閉スペクトラム症との診断

- 3歳半頃知的障害の診断も受け、療育手帳取得

自閉スペクトラム症と診断されるまでは落ち込み悩む日々

ーーお子さんが自閉スペクトラム症と診断されるまでの流れを教えてください。

最初に「何かあるかも?」と思ったのは、1歳を過ぎても発語がなかったことです。

言葉が出なくて心配になってインターネットで検索すると「自閉スペクトラム症」というワードが目につきました。それで自閉スペクトラム症の症状をみてみると、うちの子がやる仕草が当てはまることが多かったんです。たとえば、クレーン現象やくるくる回る行為などです。

そのあたりから、もしかしてうちの子は自閉スペクトラム症かも?と思い始めるようになりました。

1歳半健診の時に相談しましたが、そのときは「様子を見ましょう」としか言われなくて。でもちょうどその頃、私はまもなく育児休暇が明ける、というタイミングだったので「仕事が始まってからは支援してくれるところを探す余裕なんてなくなる。見つけるなら今しかない!」と思って、自分で病院を探し、受診したところ「自閉傾向」との見立てが出ました。

正式に「自閉スペクトラム症」と診断されたのはその少し後の2歳半頃でした。

自閉スペクトラム症と診断されてから前向きに

ーー診断された時はどんな気持ちでしたか?

「だよね!」「よし!支援先を探して電話するぞ!」という感じでした。落ち込んだ記憶はなく、元気だったと思います。これでやっと誰か助けてくれる人がいるはず、という前向きな気持ちになりました。

むしろ私は、診断を受ける前のほうがつらかったです。息子は喃語での発語もなく、それでも何かを要求しては通じなくて泣くなど、コミュニケーションがほとんどとれない状況に頭を抱えてしまっていました。でも、それ以上につらかったのは、コミュニケーションスキルが上がらないのはなぜなのかわからなかったことです。どうして、なんで、と思い詰めてしまって…当時はコロナ禍だったこともあり、息子と二人で家にこもっている時間も長く、「誰か助けて」って思ってましたね。

診断を受けてからは、漠然と「何かあるかも」という状態ではなく、診断がついていることで周りにも相談しやすかったことも、個人的にはプラスでした。

病院から療育の存在を教えてもらったおかげで、児童発達支援にも通うことができるようになりましたし、通っている保育園に保育所等訪問支援も入れてもらって、支援体制を整えられたことも、よかったと思います。

障がいや特性を知ることが自分を知ることにつながった

ーー診断を受けてからのほうがむしろ前向きになれたんですね。

そうですね。誰に助けを求めていいかわからない状態から、助けてくれる人がたくさんいる状態をつくれたことで前を向けました。

現に今、保育園や保育所等訪問支援、児童発達支援、病院、ファミリーサポートなどによって周りに助けてもらえています。そのおかげで特に大きな困りごとも出てきていません。

強いて言えば、息子は散歩が大好きなので、放っておくと10時間外にいても散歩から帰ろうとしないことくらいですね。付き合う親の体力問題は正直あります…でも、困りごとといえばそれくらい。周りの人たちにも本当に恵まれていて、美容室や歯科医、小児科など近所の施設も特性を理解した対応をしてくれています。

それに、私は息子の障がいと向き合い、知識を得たことをきっかけに、生きるのがちょっと楽になったんです。人付き合いの中で自他問わず、人の特性やこだわりについての寛容度が上がったというか「まあそういうこともあるよね!」と思えるようになりました。

たとえば仕事でもプライベートでも、人と一緒に過ごす時に「なんでこの人はこうなんだろう?」「普通はこうするよね」って無意識にあるべき姿を求めることが前はあったんです。その要求が満たされない時にストレスを感じてしまうこともありましたが、今はそういうことから解放されました。自分にもこだわりがあるし、同じようにこの人にもこだわりがあって、それが違うだけだよね、と思えるようになったり、いい意味で人にあまり期待しなくなってきましたね。

こだわりが強い自閉スペクトラム症の息子と関わる中で、子どものこだわりと向き合ったり、自閉スペクトラム症について学ぶようになったりしてから自分自身が変わったなと感じます。

障がい児育児中に感じる不公平感を平にしたい

ーー前向きに育児をされているんですね。

夫との役割分担がいい具合にできていることもあって、今は楽しく暮らせているかなと思います。ワンオペが続く時や子どもの散歩に付き合って疲れてしまった時、子どもが癇癪を起こしてしまい止まらない時など、イライラしてしまったり雑に対応してしまったり…ということはあるんですけどね。

でも、診断前に乱高下していた心の波が今は一定になっている感じがします。支援を得たり、自分でも自閉スペクトラム症や息子の特性を理解したりすることで徐々に生きやすくなっていきました。

ただ、私だけでなく自分も含めて周りを見渡した時に障がい児育児についての課題を感じることもあります。

私は問い合わせをすることや人に相談すること、施設に見学に行くことなどが苦じゃないので、情報を入手して今のように支援体制を整えられたんじゃないかなと思っています。でも、それはみんなが当然のようにできることじゃありません。人によって情報や機会の獲得に差が出るって不公平じゃないかな、って思ってます。

実は私、息子が自閉スペクトラム症とわかってから転職して今は子育て支援のNPO法人で働いています。1人ではなく、組織で社会を変えられる仕事をしたいと転職をしました。その理由は、自分が感じた不公平を平らにしたかったからなんです。

マイナス面だけじゃない障がいを知ることで生きることが楽になることも

自閉スペクトラム症の子どもと向き合う大変さはもちろんあるけれど、支援体制が整えられたことや周りの理解もあり、今は家族仲良く毎日を過ごせているという松本さん。

「こだわり」という自閉スペクトラム症の特徴に向き合った結果、自分の人付き合いも肩の力を抜いてできるようになりました。また、子どもに障がいがあっても自分のやりたいことも諦めたくない、と趣味の時間も積極的にとられています。

そうして子どもの障がいを理解し、自分を大事にした結果として今笑って過ごせているのだと話す松本さんの表情は、終始とても明るかったです。

子どもに障がいがあるとわかった時から始まる、親の生活への影響。それはマイナスの側面だけでなく、子どもの障がいから学ぶこと・視野が広がることもまたあるのだと、松本さんのインタビューから教わりました。

コメント