「障がいのある子どもの『学びの場』を考える時に欠かせないのが『学校見学』です」

こう聞いた時に、あなたはどんな感想を持ちますか?

学校って、見学に行けるの…?

見学に行って何がわかるの?

と思う方もいるのではないでしょうか。

医療的ケアがある肢体不自由児を育てる筆者も、就学準備で学校見学をするなんて全く頭にありませんでした。筆者が子ども時代に過ごしてきたのは、「住んでいる場所(学区)で自動的に学校が決まる」環境で、「学校を検討する」ということが全くわからなかったからです。

しかし、先輩ママや児童発達支援センターの先生の勧めで学校見学に行ってみると、行ってよかったことばかり。

そこで今回は、学校見学に行く方法や学校見学に行ってよかったことをご紹介します。「人の勧め」以外に学校見学について知る手段が増え、学校見学のハードルが下がったら嬉しく思います。

\就学に関する情報をまとめた特集はこちら/

学校見学に行く方法

まずは学校見学に行く方法からお伝えします。

学校見学に行くには電話して予約を取ればOK

学校見学に行くには、まず学校に電話して予約を取ります。学校の代表電話に電話をかけ、「そちらの学校に入学する可能性があるので、学校を見学したい」と伝えると、担当者に繋いでくれます。

筆者が見学に行ったのは特別支援学校でしたが、地域の小学校も同じ流れです。だいたい、見学受付担当は教頭先生であることが多いようです。

電話では子どもについての簡単な情報(年齢や障がいの状態など)を伝え、予約の日程をすり合わせします。

この時、学校見学で「何を知りたいか」「見学で何を解消したいか」を伝えておくと、あらかじめ相談内容に沿った資料を用意してくれていたりするのでおすすめです。

もちろん、「授業の雰囲気が知りたい」「学校を見ておきたい」などのふんわりした状態でもOKです!学校見学は1回限りと決まっているわけでもないので、一度目は年少の時に下見程度、二度目は年中の時に本格相談、ということもできます。学校について知りたいこと、解決しておきたい不安があったら、まずは相談してみましょう。

特別支援学校の相談会を利用するのも一つの方法

実際に学校見学のための連絡をしたり、見学に行ってみたりすると、そこまでハードルの高さは感じません。

でも、

まだ障がいがあると確定診断されてないし、本当に私が行っていいのかな?受け入れてくれるかな?

これから状態が変わるかもしれないし、もっと先でいいかも

と悩むこともありますよね。そんな時には、特別支援学校で開催されている「相談会」を活用してみるのも一つの方法です。

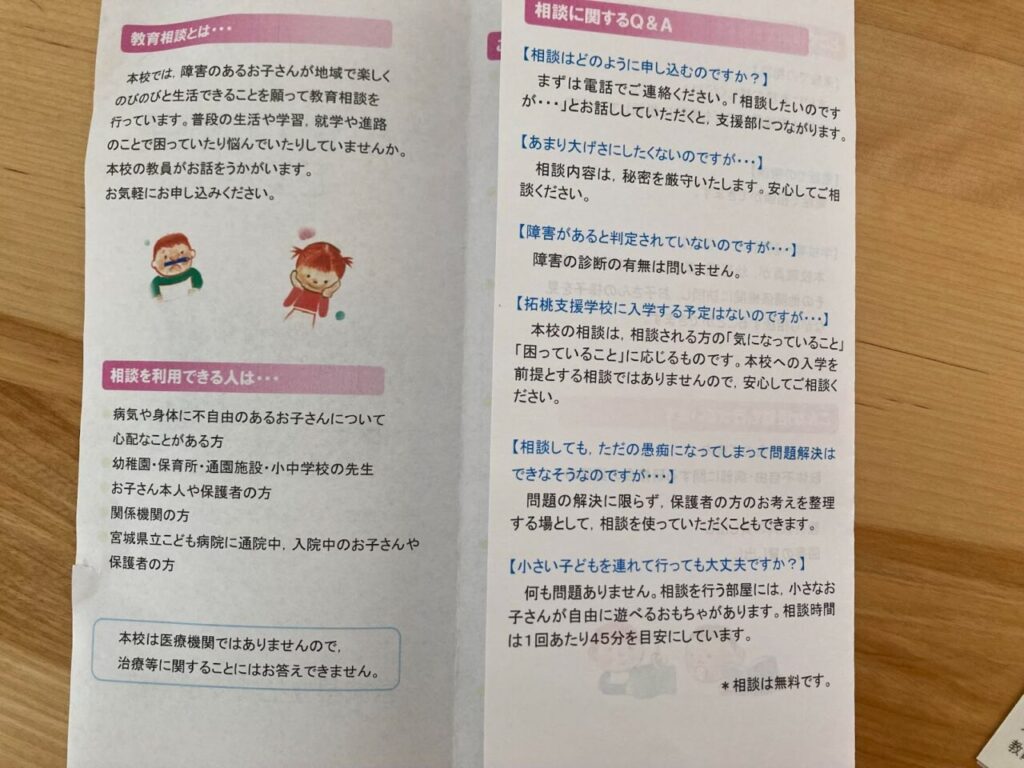

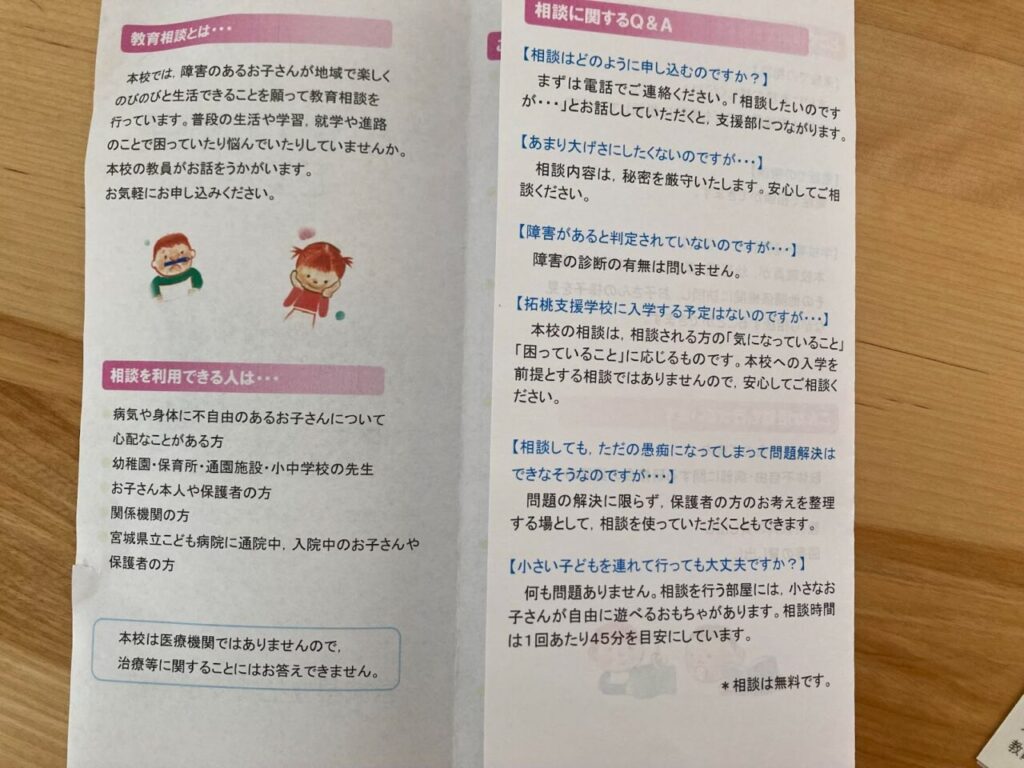

筆者が住んでいる仙台市内の特別支援学校では、常時相談会が開かれているところが多いです。筆者の子どものかかりつけ病院でもらってきたパンフレットには、「相談に関するQ&A」として、「障害の診断の有無は問いません」「問題の解決に限らず、保護者の方のお考えを整理する場として、相談を使っていただくこともできます」とあります。

仙台市以外でも、お住まいの地域の特別支援学校で相談会を開催していることもあるかもしれません。学校のホームページで調べてみたり、電話して聞いてみたりすると相談会開催の有無がわかります。

学校見学に行く方法まとめ

- 学校見学に行くには電話をかけて予約を取ればOK

- 特別支援学校の「相談会」を利用するのもあり

学校見学のメリットや行って良かったポイント

学校に直接電話をして予約をしたり問い合わせをしたりするのは、筆者にとっては少し勇気が必要なことでした。でも、行ってみて得られるものは多くありました。主なメリットを紹介します。

個別対応なので先生に直接質問して疑問を解消できる

見学は個別対応のため、個人情報に関することも、周りを気にせず質問することができます。

筆者が見学に行った当時、学校に通うにあたり、「医療的ケアがある子も通学バスに乗れるのか?」という疑問を持っていました。先生に質問してみると、医療的ケアの内容や子どもの状態についてもしっかり聞いてくださった上で回答が得られ、モヤモヤと悩んでいたことがクリアになりました。

集団の「説明会」などではここまで情報開示することは難しかったと思います。見学に行ったからこそ得られた情報でした。

先生たちの様子を見ることで、学校生活のイメージが湧いた

学校に入ったら、どんな先生が子どもをみてくれるのか、気になりますよね。先生たちが子どもに接する様子も、見学の時に確認することができます。

筆者の場合、見学には子どもを連れて行ったので、先生が我が子に接する様子を見ることもできました。対応してくれた先生は、当然ながら障がい児の対応にとても慣れていて、「よく来てくれたねー!」「毎日頑張ってるんだね」など、都度息子に声をかけてくれました。中には、「入学してくるの楽しみにしてるね!」と言ってくれる方もいて、こんな先生たちにみてもらえるんだな、と、とても安心したことを覚えています。

学校見学のメリットまとめ

- 疑問を解消できる

- 先生たちの様子を見て、学校生活のイメージが湧く

学校見学で確認しておいてよかったポイント

学校見学で見ておいて、確認しておいてよかったポイントもご紹介します。

1.授業の内容や時間割

筆者が行った時には、その年度の時間割と授業の内容をまとめた資料を用意してくれていました。特別支援学校ではどんなプログラムで日中過ごすんだろう?と疑問だったので、登校してから下校するまでの時間やプログラムがわかってよかったです。感染症の心配がなければ、希望すると実際の授業の見学もすることができます。

2.先生たちが生徒に接する様子

前述した「行ってよかったポイント」と重なりますが、どんな先生がいて、どんな風に子どもに接してくれるのかを見られたのは本当によかったと思っています。筆者が見学に行ったのは支援学校だったので、設備についてはある程度充実していることは想像ができましたが、先生たちがどう児童に接しているかは見に行かなければわからなかったことです。

そして、どう接してくれるのかはとても重要!

3.放課後等デイサービスの情報

「これは盲点!来てみてよかった!」と思ったのが、放課後等デイサービス(以下「放デイ」)の情報をもらえたことです。

現在学校に在籍する生徒がどこの放デイを使っているのか、先生たちは把握されています。近くにある放デイや、プログラムの内容が独特な放デイなど、親切にいくつか教えてくれました。また、パンフレットも多く置かれていたので、学校見学に行った時には忘れずに放デイの情報収集もできると良さそうです。

▼放デイについてはこちらの記事に記載があります

学校見学で確認してよかったポイントまとめ

- 授業の内容や時間割

- 先生たちが生徒に接する様子

- 放デイの情報

学校見学にはいつ行くのが良い?

学校見学の必要性はわかったけど、行くのはいつがいいんだろう?

と疑問に思う方もいるかもしれません。

学校見学にはいつでも行けますが、経験者の立場から言うと、年中までに行っておくと就学準備に余裕が持てます。筆者は子どもが年少の時に見学に行きましたが、早いと思うことはなく、むしろその時期に行ってよかった、とすら思いました。

年中までに見学に行くといい理由など、詳しくは別の記事にて説明します。

就学について気になることは学校見学で解消できる!

子どもの年齢や状態によっては、「学校が見学をすんなり受け入れてくれるかな…?」と不安になることもあるかもしれませんが、学校のことで知りたいことや解消したい不安があればまずは問い合わせしてみましょう。きっと得られるものがあるはずです。

この記事があなたの「学校見学、行ってよかった!」に繋がってくれたら嬉しいです。

コメント