子どもが1歳6ヶ月を迎えると、自治体から1歳半健診の案内が届きます。

健診でどんな検査をするの?

どんな準備をしていけばいいの?

と、不安に思う方もいるのではないでしょうか。

この記事ではそんな不安を抱えた方に向け、保健師の資格を持つママが、1歳半健診の内容や流れ、所要時間などについて解説していきます。

1歳半健診とは

1歳半健診とは、母子保健法により定められている乳幼児健康診査のひとつです。健診の主な目的は3つあります。

1つ目は、子どもの身体の発育や知的な発達を確認し、疾患や障がいを早期に発見、進行を未然に防ぐこと。

2つ目は、食事や授乳の有無など生活習慣について確認し、保護者に助言や情報提供を行うこと。

3つ目が、保護者の健康状態や育児状況を確認し、必要な支援に繋げることです。

法律に定められた健診のため、原則無料で受けることができます。健診方法は集団健診が一般的ですが、ごく一部の自治体では個別健診で実施しています。

▼1歳半検診の流れや必要な理由はこちらの記事で詳しく解説しています

1歳半健診の内容と流れ

ここからは1歳半健診の内容を、流れに沿って解説していきます。

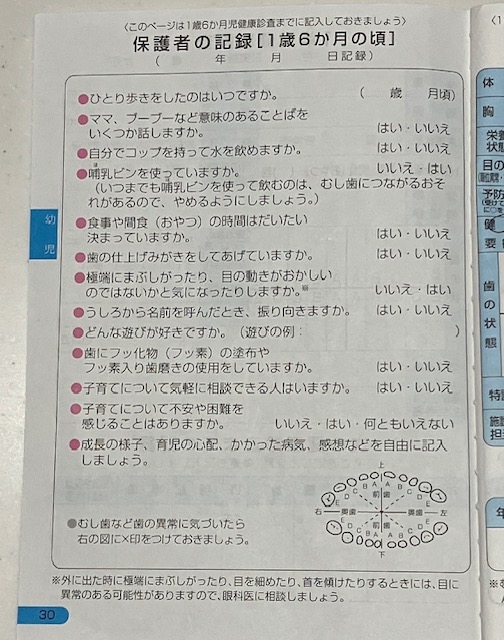

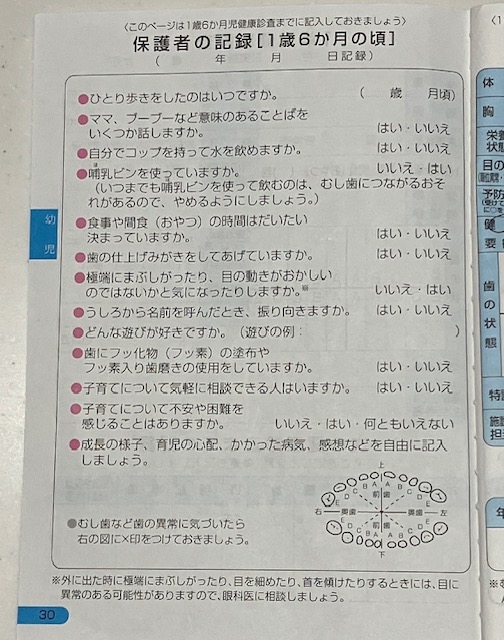

問診

事前に記入した問診票をもとに、子どもの普段の様子や育児環境について問診を受けます。問診の内容は主に、母子手帳にある保護者記録欄の項目と同様です。

問診では大きく分けて3つのポイントを中心に、子どもの発達を確認します。

1、運動の発達

1歳半健診での運動発達の目安は、一人歩きができることです。

発達には個人差があるものの、1歳半ではおよそ9割の子どもが一人歩きできるようになります。歩行の姿勢や転びやすさがないかも確認されます。

また、指先の細かい動きができるかもポイントです。

指先の動きは積み木遊びで検査します。まず保健師が積み木をつまんで2、3個積み上げて見せるので、それをみて子どもが真似できるかどうかを検査します。

2、知的な発達

簡単な指示が理解できるかどうかや、意味のある言葉を話すかがポイントです。

具体的には、イラストを見せて言葉が出るかをチェックします。保健師が車や犬、靴などのイラストが描かれている紙を見せ、「これはなに?」と尋ねます。保健師の質問に、子どもが「ブーブ」「ワンワン」など意味のある単語を答えられるかどうか確認します。

3、社会性の発達

社会性とは、 他者とかかわったりコミュニケーションをとる能力のことです。社会性の発達は、指差しの検査で確認します。

保健師がイラストの描いてある紙をみせ、「ワンワンは?」と質問します。それに対し、犬のイラストを指さすことができるかチェックします。

この検査は言葉の理解とともに、対象のものを相手に伝えようとするコミュニケーション能力が備わっているかを確認しています。

他にも、人見知りがあるか、周囲の人に関心を持つかどうかなどもチェックします。

検査の際は、慣れない環境のため子どもが泣いてしまったり、人見知りをしたりして検査がうまくできないことが多々あります。例えば健診の場で言葉が出ず、母親に抱っこを求めて一人歩きしなかったとしても、普段できていれば問題ありません。保健師も、子どもの様子が普段と異なる場合が多いことは理解していますので、安心してください。

その他の主なチェック項目は以下の通りです。

子どもについて

- 眼球の動きや視力に問題がないか

- 音のした方を振り向くか、聴こえづらい様子がないか

- 離乳食の進み具合はどうか、食事の時間帯が決まっているか

- ミルクや母乳を飲んでいるか

- 予防接種の実施状況

保護者について

- 睡眠、食事がとれているか

- 子育てをサポートしてくれる人がいるか

- 子育てについて相談できる相手がいるか

母親の心身の健康状態、育児のサポート状況についても把握して、フォローすることも健診の大きな役割です。

身体測定

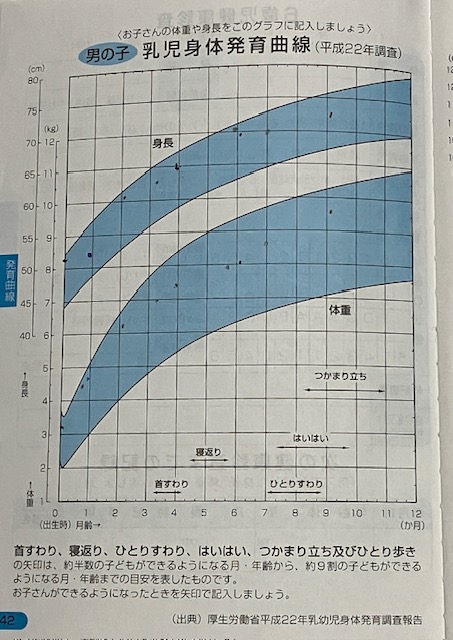

身長、体重、胸囲、頭囲を計測します。乳幼児身体発育曲線と照らし合わせ、発育状態を確認します。

乳幼児身体発育曲線とは子どもの身長や体重をグラフ化したもので、健やかに発育しているかどうかの目安となるものです。発育曲線の色付きの範囲内に各年齢の子どもの94%が入ります。

基準から外れているからといって、必ずしも異常があるわけではありません。筆者の次男はお腹にいた時から頭位が大きく、1歳半健診でも基準よりかなり大きかったですが、 特に問題なく育っています。発育には個人差があるということを念頭に置き、不安があれば相談しましょう。

小児科医の身体診察

子どもは衣服を脱ぎ、おむつ一枚の状態で小児科医の診察を受けます。身体診察でチェックされるのは主に以下の項目です。

視診

全身の皮膚の状態、できものなどがないか、胸郭や背骨の変形がないか確認します。

聴診

心臓の音、肺の音を確認します。

触診

頭部の大泉門が閉じているか、おなかにできものがないかなどを確認します。

大泉門は額より少し上側にある骨と骨の隙間のこと。生後すぐは隙間が大きいけれど、徐々に隙間が小さくなり、1歳半ごろには閉じることが多いよ!

歯科検診

1歳半健診では歯科医師の診察もあります。歯科検診では、乳歯が生え始めているかどうかや口の中に異常がないかなどを確認します。

歯磨き指導や、フッ素塗布を受けることができる自治体もあります。

筆者の住む自治体では、歯科医院で使用できるフッ素塗布の無料券が配られました。

結果説明と相談

健診の結果は、当日その場で説明を受けるのが一般的です。場合によっては、経過観察が必要であったり、医療機関への紹介がなされることもあります。

もし何か指摘された場合、保護者としては動揺する気持ちもあると思いますが、健診でひっかかったからといって、必ずしも疾患や障がいがあるわけではありません。判定の理由についてしっかりと確認し、今後どうしていけばいいのか相談しましょう。

1歳半健診は小児科医、保健師、歯科医師などの専門職に子どもの成長について相談できる貴重な機会です。発達だけでなく、食事や断乳についてなど、生活の中での不安や悩みについてもアドバイスがもらえます。ぜひ気軽に相談しましょう。

▼健診内容についての詳細はこちらの記事に詳しく書いています。

1歳半健診の所要時間

健診の所要時間はおおむね2~3時間です。

集団健診では診察の間の待ち時間が長くなるため、どう待ち時間を過ごすかあらかじめ想定しておきましょう。

健診を受ける時の注意点

長時間の外出を想定して準備

健診の日は、健診時間が2〜3時間かかることを考えておでかけ準備ができると安心です。例えばお気に入りのおもちゃを持っていく、飲み物を用意するなど必要な準備をしていきましょう。替えのおむつもあると安心です。

子どもの服は脱ぎ着しやすいものに

当日の子どもの服装は、なるべく脱ぎ着のしやすいものが理想です。医師の診察の際には衣服を脱がせる必要があるので、脱ぎ着しやすいものだとスムーズに診察が受けられます。

日中の過ごし方を工夫できるとより安心

健診が行われる時間帯によっては、子どものスケジュールに工夫が必要なこともあるかもしれません。例えば午後に健診が行われる場合は、お昼寝の時間と重なってしまい、子どもが不機嫌になることもあります。午前中のうちに少し眠れる時間をつくるなど対策ができると安心です。

筆者が次男を健診に連れて行った際は、最初は元気で歩き回っていましたが、徐々に疲れて抱っこを要求。最終的に眠気で不機嫌になり、靴を履くのも拒否という状況に。靴を入れる袋を持って行けば良かった…と感じました。健診の際にはパンフレットを配布されることも多いので、さっと出し入れのできるトートバックを持参するのもおすすめです。

1歳半健診は子どもだけでなく保護者のためにも大切!

1歳半健診の目的は、子どもの心身の発達を確認し、疾患を早期発見することです。

ただ、子どもの発達は個人差が大きく、もしも発達の遅れなどを指摘されたとしても、必ずしも疾患があるとは限りません。仮に疾患があったとしても、早期に発見して治療、介入することは必ず子どもにとってプラスになります。

子育てに悩みを抱えている場合には、専門職に相談して的確なアドバイスを受けることで、保護者の精神的負担の軽減にも繋がります。

不安や悩みを一人で抱え込まず、1歳半健診を利用して、小児科医や保健師にぜひ相談してみてくださいね。

▼次は1歳半健診でのチェック項目を確認しよう!

コメント