個別対応の児童発達支援センターと集団の児童発達支援センターの2ヶ所に筆者の息子は通っています。どちらも良さがあるものの、実際にどんなことをするのか、どちらが自分の子どもに合っているかを判断するのは悩ましいポイントですよね。

今回は

児童発達支援センターではどんなことをするの?

個別の児童発達支援と集団の児童発達支援では1日の流れは違うの?

ということを知りたい人向けの記事です。

筆者の息子が実際に通っている個別対応の児童発達支援センターと、集団の児童発達支援センター、それぞれの1日の流れをご紹介します。児童発達支援施設によって内容やプログラムは違いますが、どんな場所なのか、何をするのか、など、一例として参考になれば嬉しいです。

通所している息子の情報

病名:先天性ミオパチー

年齢:1歳3ヶ月

必要な医療的ケア:人工呼吸器、吸引、経管栄養(EDチューブ)

児童発達支援とは

児童発達支援とは、児童の心身の発達を促すための制度です。児童発達支援や児童発達支援を行っている通所施設のことを「児発(じはつ)」と略して呼ぶこともあります。

児童発達支援を利用することで、障がいのある子どもや発達に心配がある子どもが児童発達支援事業所や児童発達支援センターへ通所し、訓練や遊びを通して学びを得ることができます。通所スタイル(親子通園か親子分離か、集団か個別かなど)や支援の内容は、通所する児童発達支援施設によって様々です。身体を動かすプログラムをすることもあれば、コミュニケーションの練習などをすることもあります。

児童発達支援(児発)は未就学の子どもが通い、放課後等デイサービス(放デイ)は就学した子どもが通うもので、2012年4月の児童福祉法改正によって区別されました。

▼児童発達支援について詳しくはこちらの記事をcheck!

▼児童発達支援センター・児童発達支援事業所についてはこちらの記事をcheck!

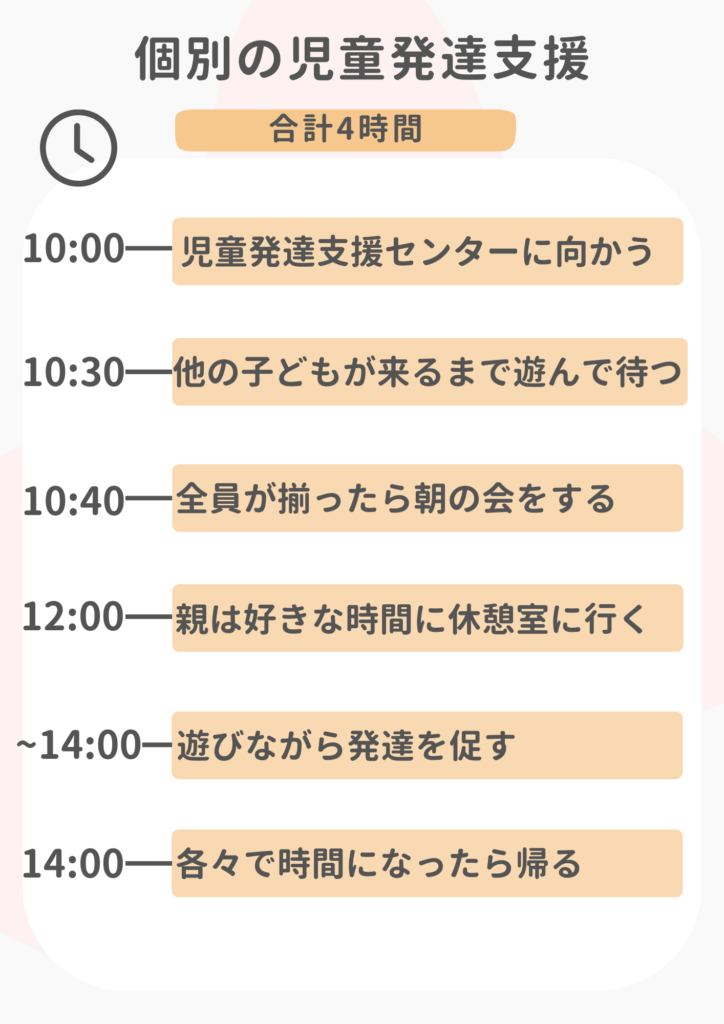

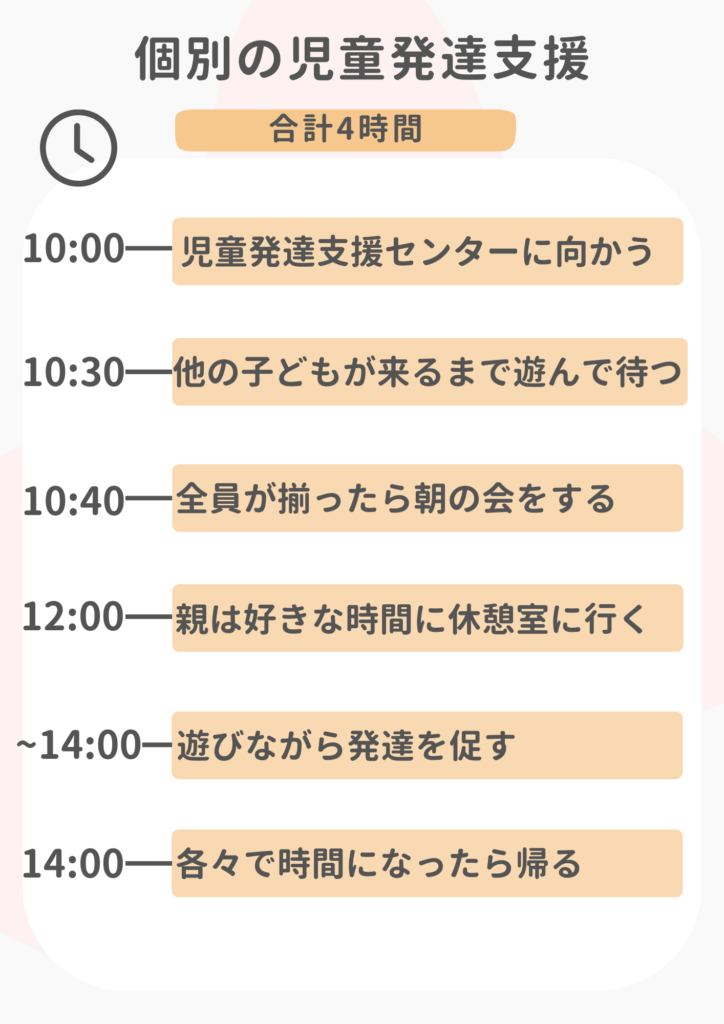

個別の児童発達支援センターの1日の流れ

筆者が通う個別の児童発達支援センターでは、他の子どもと同じ空間ではあるものの、遊びや季節に合わせた工作づくり、遊びながら寝返りの練習などを個別に行います。親子参加で月に3〜4回通っています。

10:00 予定時間に児童発達支援センターに向かう

予定時間までに車で児童発達支援センターに向かいます。持ち物は、緊急セットや吸引セット、酸素ボンベやオムツなどいつもお出かけする時に使うものセットです。

児童発達支援センターで過ごす時間が注入や食事の時間と被る場合は、その用意もしていきます。

駐車場に着くとスタッフがお迎えにきてくれて部屋に案内してくれます。

10:30 他の子どもが来るまで遊んで待つ

到着したら荷物をスタッフの方に預けます。持ってきた呼吸器や持続吸引機はスタッフの方がセットしてくれるので、準備もスムーズです。

自宅で記入してきた連絡帳を手渡し、その日の息子の体調や様子を共有。息子はその間、看護師の方と注入の確認を終えたら、朝の会まで遊んで待っています。

待っている間も児童発達支援センターのおもちゃで遊んだり、工作をしたりと日によって違う遊びをしてくれるので、ちょっとした時間も楽しむことができます。

10:40頃 その日に支援を受ける全員が揃ったら朝の会をする

その日に支援を受ける子どもが全員揃ったら朝の会をします。歌を歌ったり、絵本を読んだり、その日の天気を確認したり、名前を呼ばれたりといった流れです。

個別の児童発達支援でも、朝の会は他の子どもと一緒に行います。だいたい3人くらいが同じ部屋で支援を受けています。

お天気を確認する時に使う道具にも楽しい工夫がいっぱいです。手で押すと太陽の顔がライトで光ったり、毛糸をもじゃもじゃにして作られた雲が付け外しができるようになっていたり、傘の上から降る雨粒がビーズになってじゃらじゃらと手触りを楽しめたり、と子どもが喜ぶ仕掛けが施されています。

〜14:00 遊びながら発達を促す

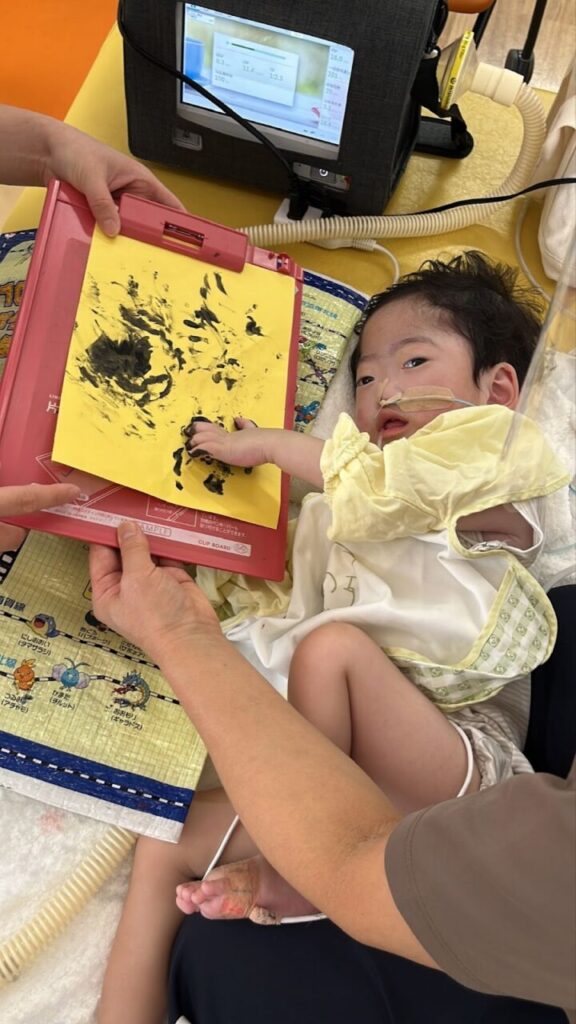

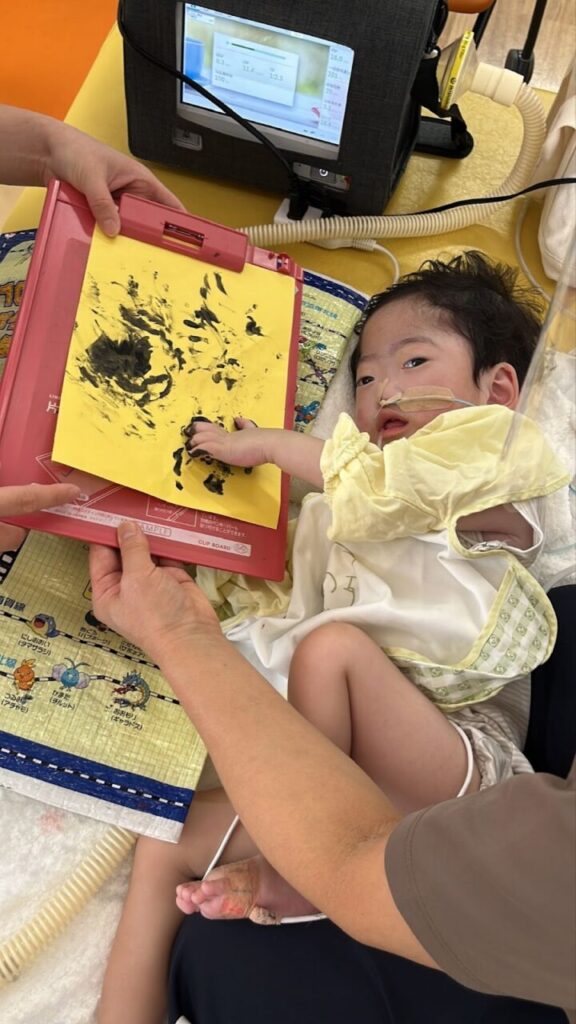

指を使って絵を描きながら手先を動かす練習をしたり、理学療法士の方に「それ〜!」と体を動かしてもらいながら寝返りの練習をしてもらったり、息子の場合は遊びながら発達を促してもらっています。

一緒に通っている周りの子どもを見ると、立つ練習やうつ伏せになる練習をしている子もいます。その子の発達に合わせて先生方が児童発達支援計画書を作成してくれるので、計画書の内容に沿って支援をしてもらいます。

12:00頃 親は好きな時間に休憩室に行く

別室に休憩室があるので、親は子どもが児童発達支援を受けている間にいつでも休憩できます。仮眠室もあるので、睡眠を取りたい方はそこでお休みすることも可能です。

筆者の場合は、息子が遊んでいる姿を見るのが好きなので、お昼ごはんを食べる時だけ休憩室に行くようにしています。時間はだいたい1時間くらいです。

家族によっては、朝の会が始まる前から帰る時間まで子どもを預けて、親は休憩室で過ごしている人もいます。Wifiを持参して仕事もできます。

14:00 各々で時間になったら帰る

プログラムが終わり、帰る時間になったら荷物を片付けて帰ります。

車に乗って出発するまでお見送りをしてくれるので、気持ちよく帰ることができます。

「今日も1日楽しかったね」と息子に伝えながら帰ります。

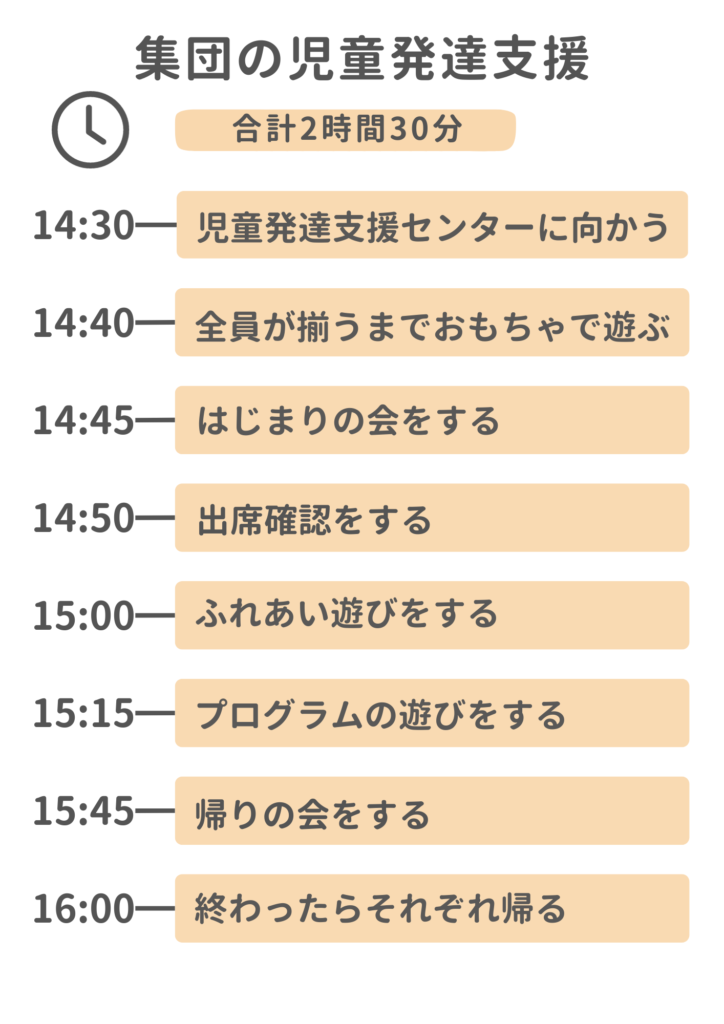

集団の児童発達支援センターの1日の流れ

集団の児童発達支援センターでは、他の子どもと一緒にボールプールやブランコ、紙吹雪など、お家ではできないようなダイナミックな遊びを行います。

こちらはプログラムと日程が事前に組まれていて、親子参加で月2回通っています。全員で7名の集団の児童発達支援です。

14:30 予定時間に児童発達支援センターに向かう

予定時間までに車で児童発達支援センターに向かいます。持ち物は、緊急セットや吸引セット、酸素ボンベやオムツ、大きめのタオルなど個別の場合と同様、いつもお出かけする時に使うものセットです。

よく動くプログラムが多いので、注入は終わらせておくようにしています。

療育センターの建物の一部が児童発達支援センターになっていて、指定された部屋にバギーのまま向かいます。部屋に向かう途中で先生が迎えてくださり、息子のその日の体調や気分などを伝えます。

14:40 全員が揃うまで部屋にあるおもちゃで遊ぶ

全員が揃うまで、先生と一緒に部屋に置いてあるおもちゃで遊びます。

息子は首が座っていない肢体不自由児なので、全員が揃うまでにバギーから移動します。バスタオルを敷いて床にゴロンと寝転んだり、児童発達支援センターが貸してくれる座位保持椅子に座ったりして遊びます。

14:45 全員が揃ったらはじまりの会をする

全員が揃ったら、大きな絵本を読んではじまりの会をします。

親の膝に座って絵本に釘付けの子どももいれば、気になって絵本の目の前までハイハイして見に行く子もいて、それぞれ自由な姿勢で絵本を楽しんでいます。

14:50 出席確認をする

歌に合わせて名前を呼び、出席確認をします。「お名前呼びます。〇〇くーん(ちゃーん)」呼ぶと恥ずかしそうに手を上げる子もいれば、声を出して返事をする子、タッチをする子など返事の仕方は自由です。

息子は最近、先生の手に軽く触れるタッチのようなものができるようになりました>

15:00 ふれあい遊びをする

先生の歌に合わせて親子でふれあい遊びをします。「ぎゅっとぎゅっとぎゅー」と子どもの体をぎゅっと抱きしめながら遊んだり「バスにのって」の歌に合わせて体を動かしたりなど、親子で楽しめるようになっています。

15:15 予定されていたプログラムの遊びをする

この集団の児童発達支援センターでは全9回のプログラム制になっていて、事前に何をして過ごすか決まっています。

ボールプールや光遊び、滑り台、紙吹雪など、お家でやるには難しそうな遊びがたくさんできるので、毎回楽しみです。

自分から動くことが難しい息子も楽しめるように、スタッフの方々はいろんな工夫をしてくれます。座位保持椅子を荷台に乗せて滑り台を体験させてくれたり、ボールプールの上に板を乗せてその上に寝転がって遊んだり、様々な経験ができるように気遣ってくれるので楽しい時間を過ごせます!

15:45 終わりの絵本を読み帰りの会をする

はじまりの会同様、帰りの会も終わりのタイミングで大きな絵本を読みます。親御さんの膝の上に座って見ている子もいれば、先生の目の前まで行って絵本を見ている子もいて、それぞれ自由に絵本の時間を楽しんでいます。

16:00 終わったらそれぞれ帰る

帰りの会が終わったら、それぞれ帰ります。

先生方が声をかけてくださるので、「今日も楽しかったです〜」なんて話をしながらお見送りをしてもらい、施設を出て車に乗って帰ります。

児童発達支援に通うのは大変?

児童発達支援センターの場所が家から遠くなければ、通うこと自体は思っていたよりも大変ではないと感じました。

息子が楽しみながら支援を受けている姿を見ることができたり、集団の児童発達支援では他のご家族と関わることができたりするのでメリットの方が大きいな、と思います。

集団の児童発達支援ではいろんな特性のお子さんがいるので、私自身孤独感がなく、安心して通所することができました。

ただ、子どもの様子をずっと見たり、一緒に参加したりするのが難しい人にとっては、親子通園の児童発達支援が負担に感じることもあるかもしれません。その場合は、親子分離ができる児童発達支援を探してみるといいと思います。

児童発達支援が気になる人は一度話を聞きに行ってみよう

児童の心身の発達を促すための制度である児童発達支援。個別と集団では支援の内容が違い、1日の流れもそれぞれ変わってきます。どちらにも共通しているのは、先生方が子どものことをよく考えて支援してくれているということと、子どもの特性に合わせた遊びを通して発達を促してくれているということです。

児童発達支援センターや児童発達支援事業所によって、親子分離なのか、親子参加のプログラムなのか、集団か個別か、その他の細かいイベントや施設内のルールが違うので、子どもや親の生活スタイルに合った児童発達支援が受けられる場所を探してみてくださいね。

筆者が通っている個別の児童発達支援センターでは、施設内では親子分離も可能なので、お昼を食べたい時や休憩したい時、仕事をしたい時などは子どもを預けることもできています。またいろんな子どもが集まる集団の児童発達支援センターでは、他のご家族と接する機会もあり、孤独感なく安心して通うことができています。

近くに児童発達支援センターがあるかないか、親子分離が可能かどうかで大変さは変わってくると思いますが、児童発達支援センターは子どもの心身の学びになる場所なので、通所を考えている方は一度見学をしたり、話を聞きに行ってみたりしてみてくださいね。

▼施設を探しはこちらから

コメント