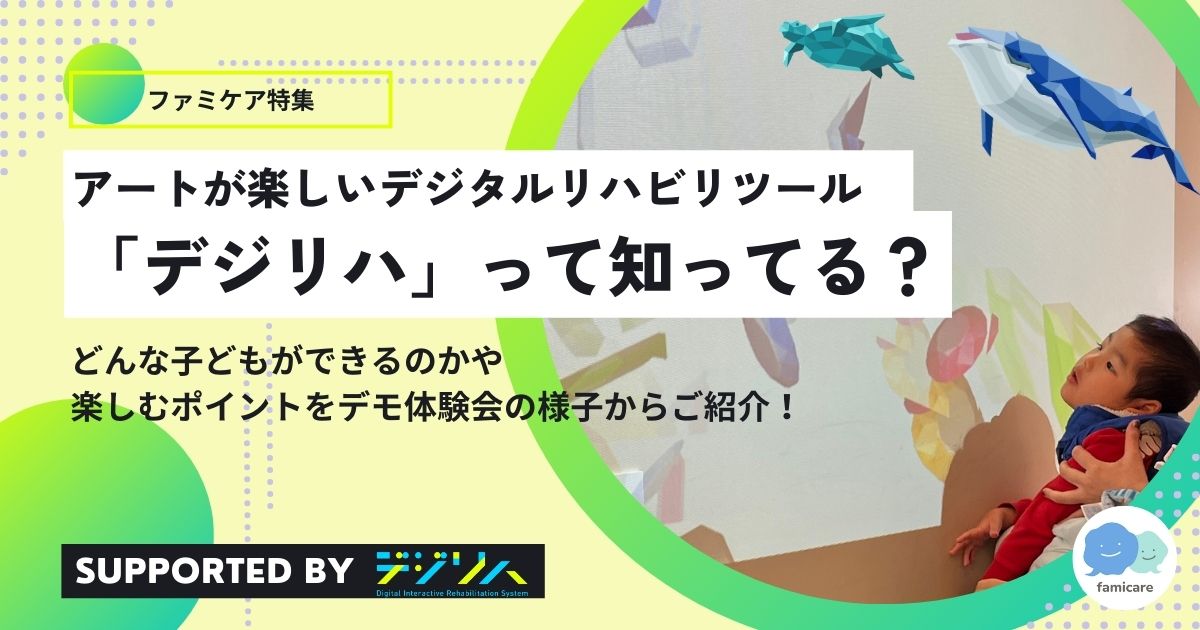

デジタルアートとセンサーを活用した新しいリハビリツール「デジリハ」をご存知でしょうか?

簡単なゲーム形式でできる楽しいアプリケーションの数々は、どんな子どもでも大人でも楽しめるツールです。

今回は、そんなデジリハのデモ体験会が開催されると聞きつけて、肢体不自由と知的障がいを持つ3歳の娘を育てるママである筆者が、実際にデモ体験に参加してきました。

センサーを使ったリハビリって、なんだか難しそう…

障がいの重い子には楽しめないのでは?

体験してみたいけど、どこでできるんだろう?

そんな疑問や不安も、デジリハスタッフの方に直接聞いてみましたよ!

本稿は「デジリハコラボキャンペーン企画」にて株式会社デジリハ様と企画協賛でお届けしています。

2025年4月30日までの申し込み限定!デジリハ訪問デモキャンペーン

※本キャンペーンは期間終了いたしました。ご応募いただいた皆様、ありがとうございました。

ただいまファミケアでは、コラボ企画として普段お子さんが通っている施設や事業所でデジリハがデモをしてくれるキャンペーンを実施中です!期間限定で本記事のような体験会を無料で開催!

「デジリハをやってみたい!」「デジリハを日常に取り入れたい」という方は、ぜひ通っている事業所や施設の担当者の方にキャンペーンを共有してみてくださいね。

\こんな企画をやってるみたいです!と共有してね/

▼訪問デモキャンペーンの詳細はこちらから

※お申し込みは保護者様ではなく、事業所のご担当者様よりお願い致します

デモ体験会に参加!当日の流れは?

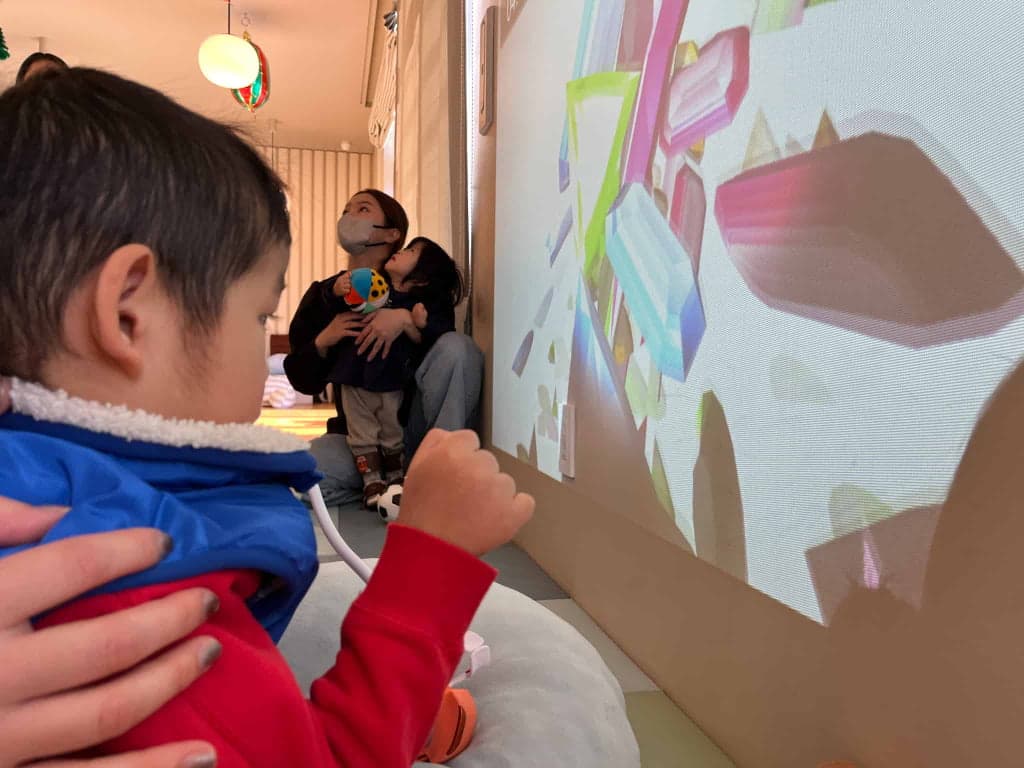

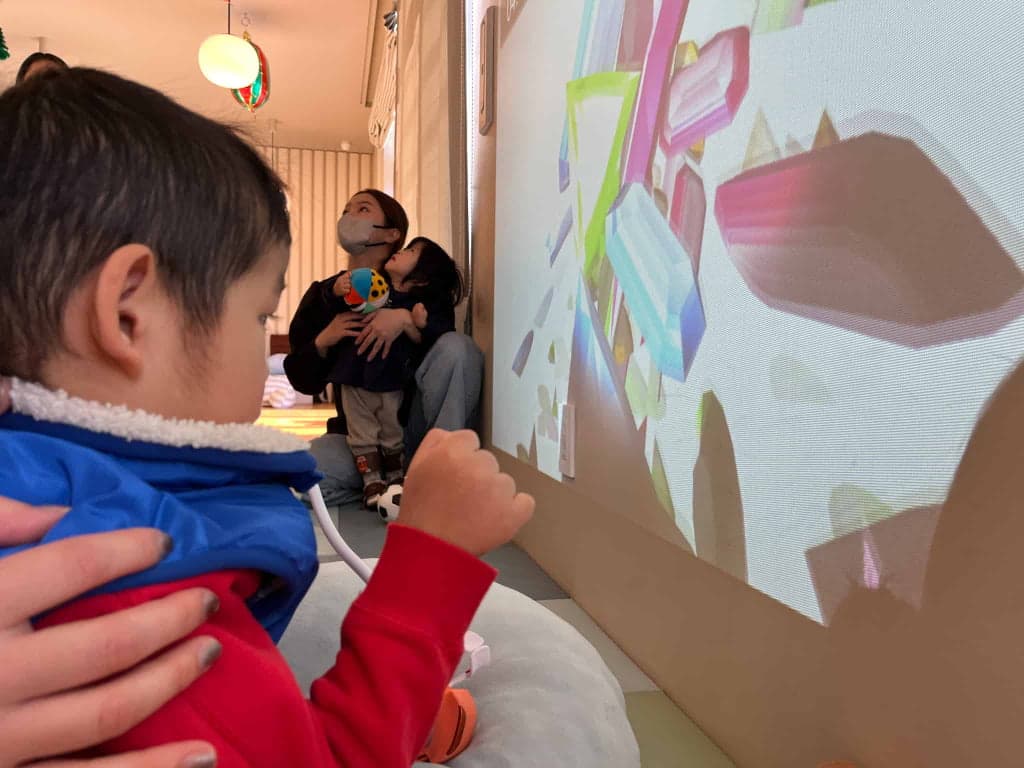

今回のデモ体験会には、筆者を含めた6組の親子が参加。

重心児のお子さん、医療的ケアのあるお子さん、発達障害のお子さん、また筆者の娘は比較的動けますが重度の知的障がいを持っており、さまざまな障がい種別や程度の参加者が集まった印象です。

この子たち全員が、デジリハを楽しめるのかな…?(正直ちょっと不安)

この日は、以下のような流れで進行していきました。

- 参加者同士で簡単な自己紹介

- デジリハ担当者から、デジリハのご紹介

- センサーの説明

- 早速、デモ開始!(この日は1つの投影で、2,3組ずつプレイしてみました)

- 事業所の方も交えて質疑応答

※所要時間:2時間程度

デモ体験では、特に決まった流れはなく、訪問した事業所や施設の方との事前相談を踏まえて、デモを実施していきます。

場合によっては、保護者や子ども達のような実際の施設利用者は参加せず、事業所の担当者さんだけを対象に説明とデモを行うこともあるそうです。

ここからは、記事内でもデジリハについて詳しく解説していきます。

デジリハとは?

デジリハは、デジタルアートとセンサーを活用したデジタルリハビリツールです。使用するのはPCと、身体のさまざまな動きを感知するセンサー、そしてネット環境だけ。

※その他プロジェクター等が必要な場合があります

リハビリの専門職によって開発された数々の独自のアプリケーションで、ゲームのような感覚で楽しくリハビリに取り組むことができます。

デジリハで使うセンサーって何?

デジリハでは、微細な指先の動きからダイナミックな全身運動まで、さまざまな動きを感知するセンサーを使ってアプリをプレイします。センサーはいくつか種類があるので、お子さんの特性や、身体や認知の状態に合わせて使うセンサーを選べます。

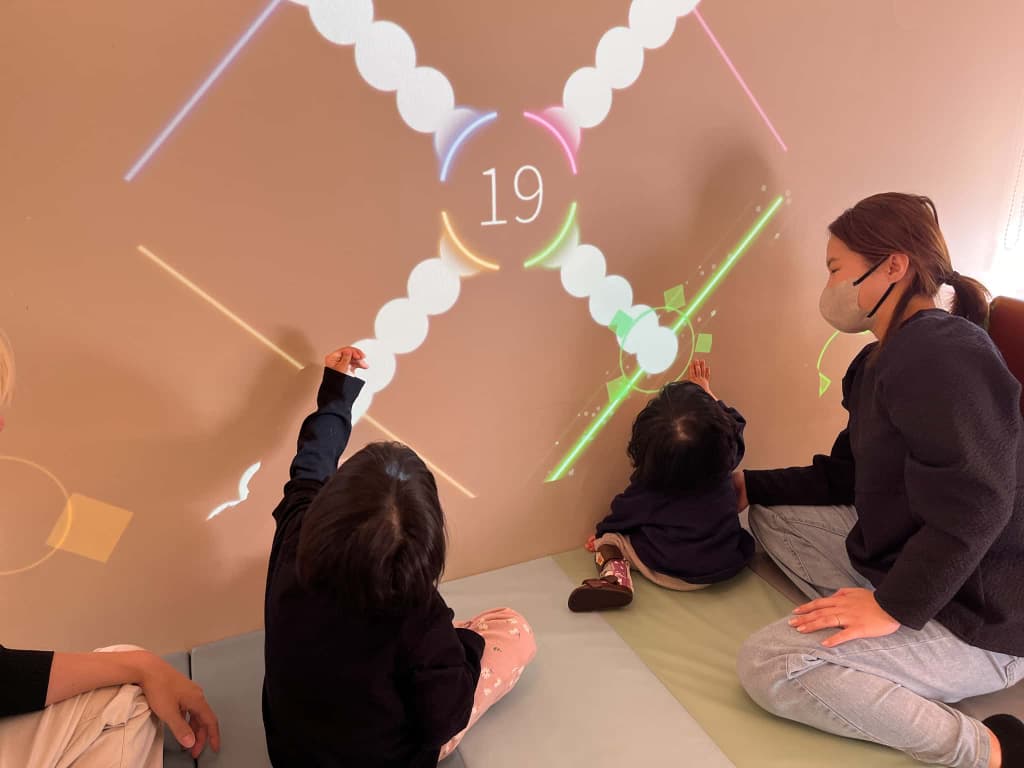

HOKUYO

壁に映した映像を直接タッチできるセンサーです。「触れると動く」という直感的な相互作用や因果関係が生まれ、「楽しい!」「できた!」を実感しやすいセンサーです。

このセンサーを壁につけて使うよ!今回は壁の下部に取り付けたよ。

HOKUYOで遊べるアプリ(一部抜粋)

そらの水族館

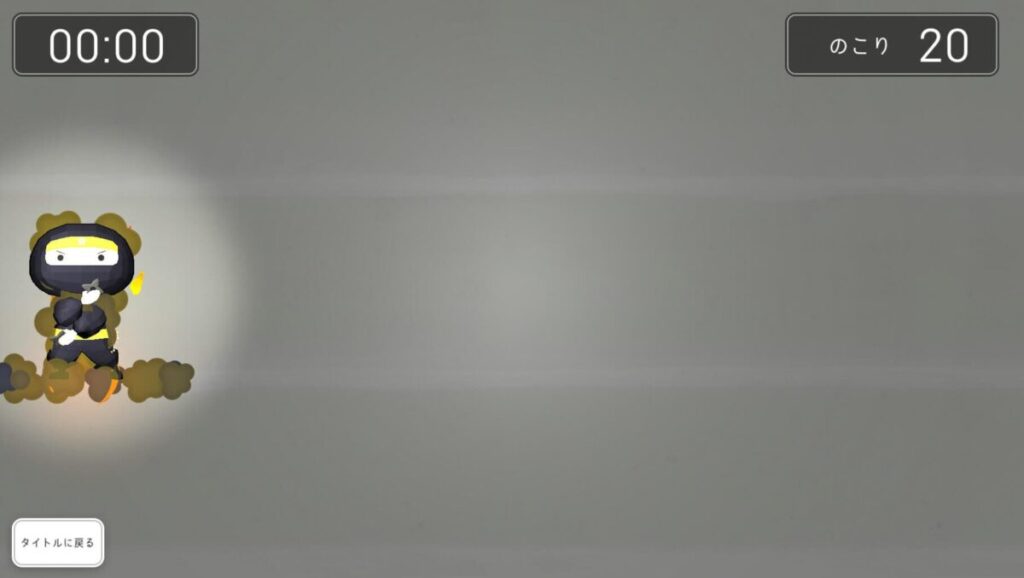

忍者でドロン!

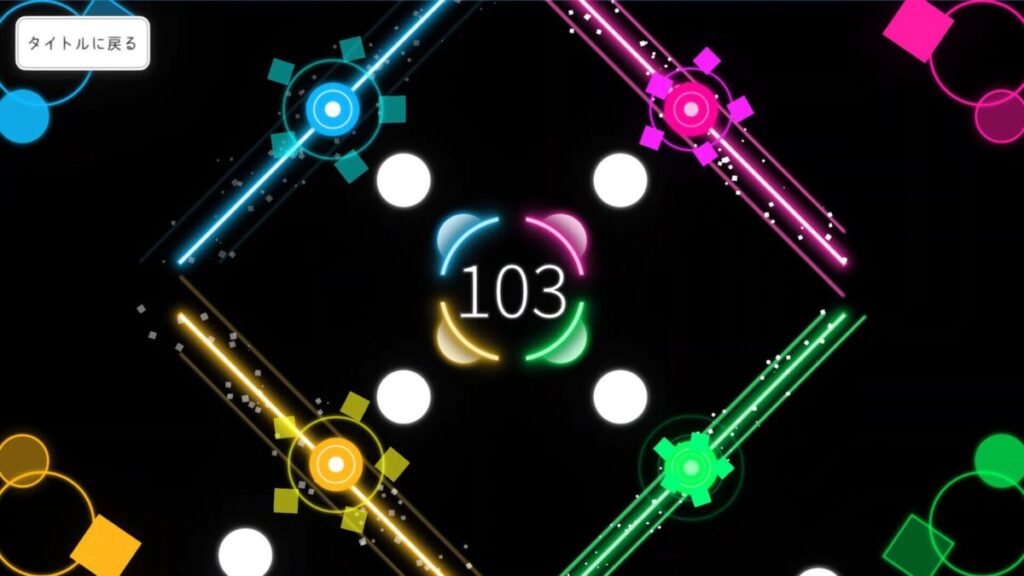

カラフルサウンド

投影される色々なオブジェクトは、少し触れるだけで大きな変化が楽しめます。出現する位置やオブジェクトの数も調整できるので、ごろんと寝転がった状態でも楽しめます。

タッチすると忍者が弾ける、因果関係がわかりやすいアプリです。タッチして反応を楽しんだり、タイムリミットを設定してゲーム性を高めて競い合う遊び方も可能です。

リズムにあわせて、流れてくるカラフルな光をタッチ!色ごとに分担して集団でプレイすることも出来ます。

Moffバンド

手や腕、足の動きを感知するセンサーです。直接手や足に付けて身体を動かして楽しむのはもちろん、感覚過敏があるお子さまや、少し工夫して遊びたい場合には、バンド部分を外して好みのおもちゃなどに取り付けてプレイすることも可能です。

Moffバンドで遊べるアプリ(一部抜粋)

びしゃびしゃパニック

きらきらジュエリー

マーチングナイト

Moffバンドと水鉄砲を連動させて、みんなをびしゃびしゃにさせる「いたずら」感が満載の楽しいアプリです。

センサーの動きに反応して綺麗な宝石が降ってきます。センサーの感度を調整できるので、少しの指の動きでも楽しめます。

Moffバンドを付けた手足を動かしたり、おもちゃなどに取り付けて叩いて楽しむこともできます。

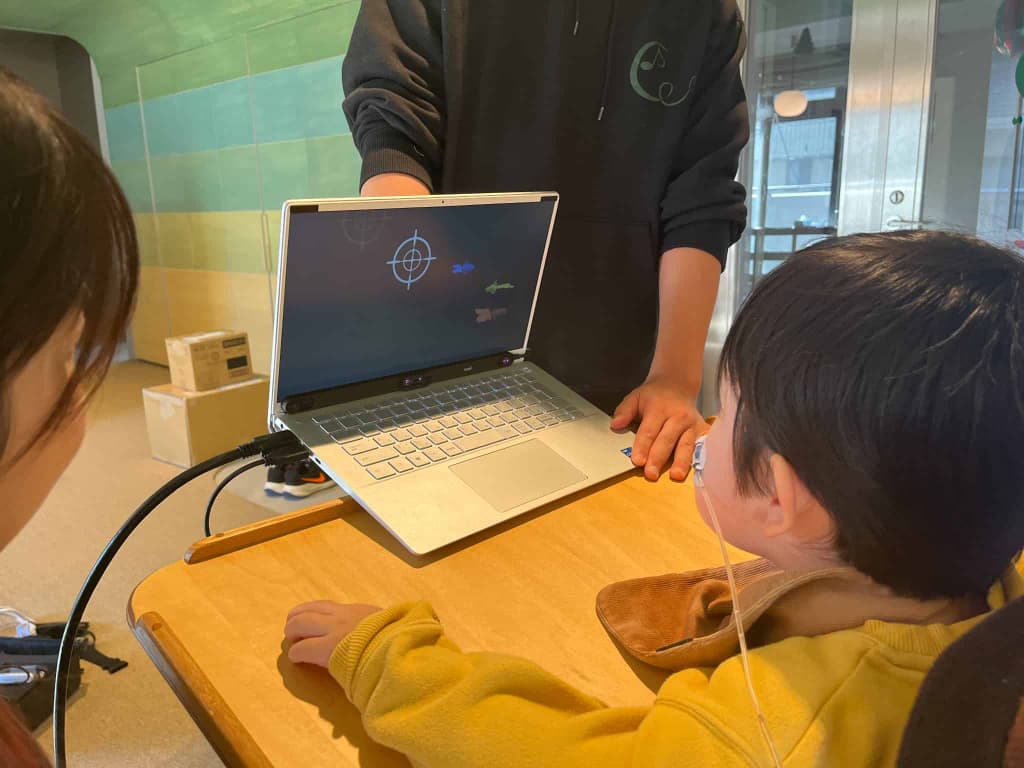

Tobii Eye Tracker

視線の動きを感知するセンサーです。「視線入力装置」という呼び方で聞き馴染みのある方もいるかもしれません。

Tobii Eye Trackerで遊べるアプリ(一部抜粋)

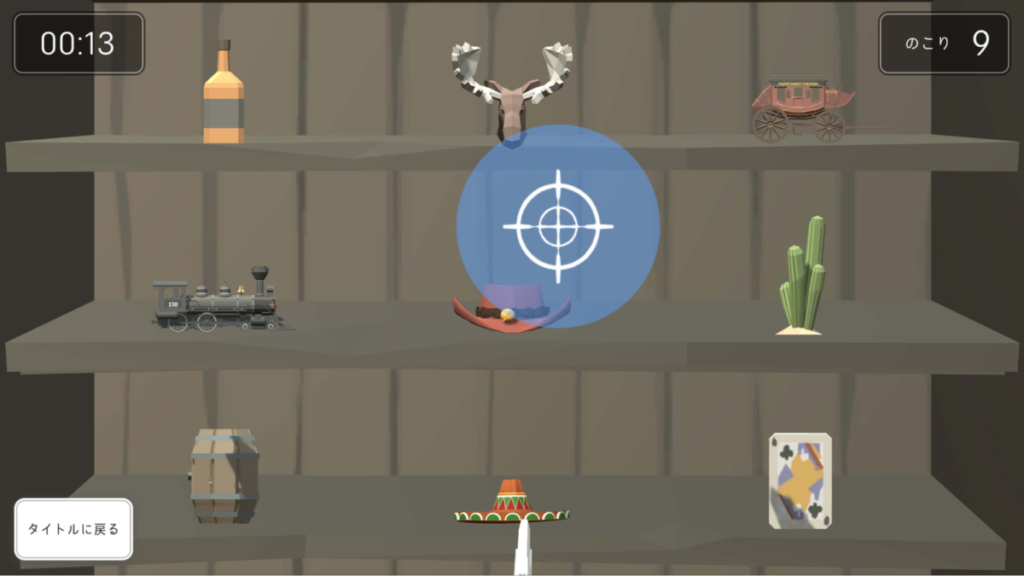

視線でバキュン!

むしコレ!

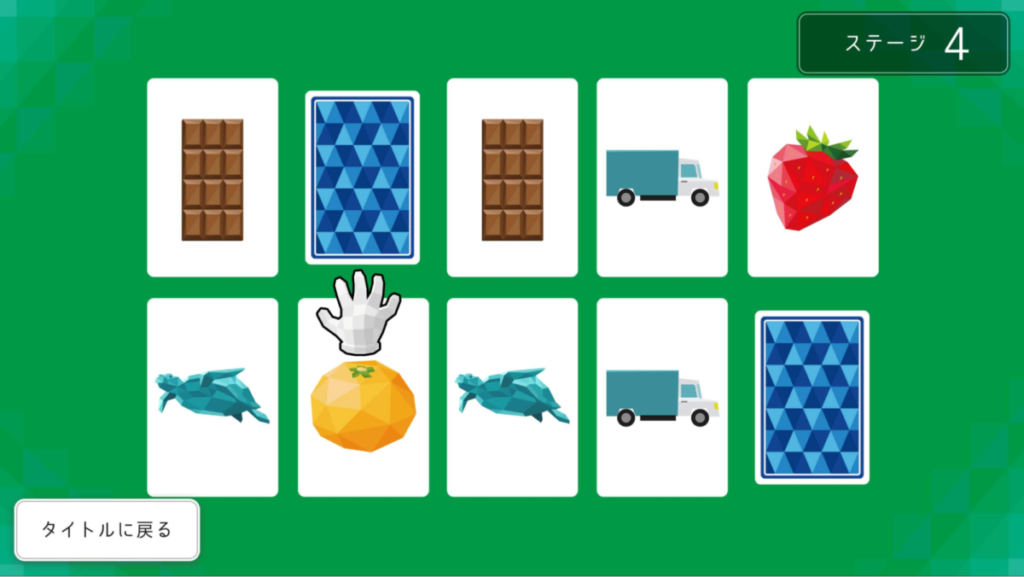

みつめて!絵あわせ

目標物をじーっと見つめて撃ち落とします。目標物の大きさや、必要な注視時間は設定で変更可能。

出現する方向や動き方が異なる虫たちを視線で捕まえます。出現させる虫の種類や大きさなどは細かく設定可能。色々な動きへの追視を促します。

視線で遊ぶ神経衰弱です。注視だけでなく、記憶力のトレーニングにもなります。

PC内蔵マイク

デジリハのアプリの中には、特別なセンサーではなく、お持ちのPC内蔵マイクでプレイできるアプリもあります。

PC内蔵マイクで遊べるアプリ

声や音に反応してアプリ内に変化が現れます。感度を調整できるので小さな声に反応させたり、発声の持続を促すトレーニングにも活用できます。

ボイス de ドッカーン!

こえのかざぐるま

早速体験!デジリハをやってみた

アプリとセンサーの説明を受けて、いざ体験!

今回は1つの投影画面だったので、基本的には2,3組くらいずつ交代で、アプリによっては1組ごとや4組まとめてプレイしました。

事業所のスタッフやセラピストの方が、「お子さんへどのように支援をするとプレイしやすいのか?」「お子さんごとの特性に合わせた活用方法は?」など、デジリハスタッフからアドバイスを受けている場面も。

この日は、PTさんが早速動きの活発なお子さんに合わせて、あえてクッションなどで障害物を設けて工夫している様子が見られました。

センサーを使ってプレイするものは初めてでしたが、自分の動きに反応するのが面白かったようです。色々な動物をタッチしたり、忍者に攻撃したりとゲーム感覚で楽しみながら真剣に取り組めました! (参加者ママ)

普段なかなか体験する機会のない、視線入力もお試し。「たぶんうちの子にはまだ難しいと思う…!」と言うママでしたが、予想に反して、3つのアプリで上手にプレイできました。

息子は知的障がいがあるので、視線入力装置はまったく対象ではないと思っていました。支援者さんの「できると思う」の声掛けで、半信半疑でトライしてみましたが、しっかりと理解して目線を動かせていることを感じられていて、とても感動しました。(参加者ママ)

初めは仕組みがあまり理解できていない様子でも、何度かプレイするうちに「自分の動きに反応してる!」「触るとキラキラする!」と動きの因果関係に気付いていく様子が、とても印象的でした。

手足の動きには制限があっても「叩く」という動作が上手なお子さんは、センサーを物に取り付けてお試し。ママもびっくりの上達スピードで、繰り返しプレイして楽しんでいました。

これまで似たような遊び場やツールがあっても、立つことが前提として設計されていたり、健常の子が動き回っている状況だと安全に遊べないので一度もトライしたことがありませんでした。今回の体験会では得意な動作を見つけてもらい、それを活かせるアプリ選びと環境設定をして頂きました。我が子が集中して遊ぶ姿は勇敢で、とても感動しました!(参加者ママ)

デジリハのカスタマイズ性の高さがよくわかるね!

体験会を開催した事業所の方の感想は?

今回会場をお借りした事業所では、3年前にデジリハを導入されています。導入前に抱いていた不安や心配ごとと、実際に導入してみた感想を聞いてみました。

デジリハを使えば、リハビリをもっと楽しくできるし、子ども達の可能性をもっと伸ばせると思い、導入を決めました。実際に導入して感じたのは、まずは支援者である自分たちがしっかりとデジリハを遊び倒して、アプリの特徴やセンサーの特性を知ることがとても重要です。「この子だったらどうやれば遊べるか」「この子の苦手を伸ばすにはどう工夫すればいいか」を考えながら調整すると、お子さんはとても入り込んでくれます。リハビリ効果も実感していますよ。(特定非営利活動法人EPO ここね・理学療法士 宮代さん)

あなたのお子さんの通う事業所・施設でも、デジリハを導入しませんか?

今回は筆者の娘も含めてさまざまな身体の状態や障がいの程度の子ども達が集まりましたが、一人ひとりに合わせられるカスタマイズ性の高さを体感することができました。

そして何より「こんなこと出来るんだ!」と子どもの可能性に驚かされるママ&パパが何人もいたことがとても印象的でした。

きっと繰り返しプレイすることで、子ども自身も毎回新たな発見があるんじゃないかと思います。

遊んでいるように見えて、たしかにリハビリになってるんだなぁ。娘も日常的にデジリハができたら、楽しく発達に繋がりそう…!!

ぜひこの機会に、お子さんが普段通っている施設や事業所でデジリハをお試ししてみませんか?

デジリハ×ファミケア デモキャンペーン詳細

実施内容

デジリハの担当者が、お申し込みのあった事業所・施設様へデモに伺います。

デモ所要時間

1〜2時間程度

訪問対象

(種類・程度問わず)疾患・障がいのあるお子さまが利用されている事業所や施設

※例:児童発達支援事業所・放課後デイサービス / 療育センター / 学校(特別支援学校 /特別支援学級 /普通級等すべて)/ 医療機関 / 訪問看護事業所など

必要環境

映像を投影できる壁面があれば大丈夫です。

※デモでは、PCやセンサー類の機材はデジリハスタッフがご用意します。

対象地域

関東地方(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県 · 栃木県 · 群馬県)、及び九州地方(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)

申込期間

2025年4月30日迄

※本キャンペーンは期間終了いたしました。ご応募いただいた皆様、ありがとうございました。

※不明点については、キャンペーンに関してのQ&Aの活用もしくは専用の申し込みフォームの備考欄へ記載の上お問い合わせください。

※お申し込み後、デジリハ担当者より詳細なヒアリングと日程調整のためのお電話をさせていただきます。

※これまでデジリハによるデモを実施したことのある施設様におかれましては、本キャンペーンの適用外となる可能性がございます。予めご了承ください。

▼キャンペーンに関してのQ&Aや詳しいお申し込み方法はこちらをチェック

\こんな企画をやってるみたいです!と共有してね/

コメント