障がいのある子の就学には、「どの学校を選べばいい?」「どんな準備が必要?」など、不安や悩みがつきものです。そこでファミケアでは、就学を経験されたアンバサダーのみなさんに、ご自身の経験をインタビューしました。

今回は、特別支援学校に通う子どもがいる、杉本ゆきさんへのインタビューです。

お子さんの基本情報

・通学している学校:特別支援学校

・今の子どもの学年:1年生

・疾患・障がいの種類や程度:ウエスト症候群、座位可能、立位不可

・医療的ケア:なし

・通学方法:自家用車で送迎

就学準備について

ここからは杉本ゆきさんに、実際におこなった就学準備について質問していきます。

まずは何をいつごろから始めましたか?

支援学校がどういうところか知っている人に聞く、先輩に聞く(障害児家族サークルなどでも)などしました。

準備というのが何を指すか次第ですが、うちはあまり迷わずに特別支援学校希望していたので、年長から準備を始めました。

年長の年の4か5月頃に、障害児家族サークルの「ケアマミ」で特別支援学校のプレイルームを借りて、吊り遊具で遊ぼう、というイベントがあり、この時に初めて支援学校の中に入りました。プレイルームで遊んだ後に、教室を見せていただけてどんなことをしているのか説明をしてくださいました。支援学校は特に、中がどんな風になっているのか、どういう授業をされているのか、こども達がどう過ごしているのかなど、情報が得にくいと感じていたので、ありがたい機会でした。

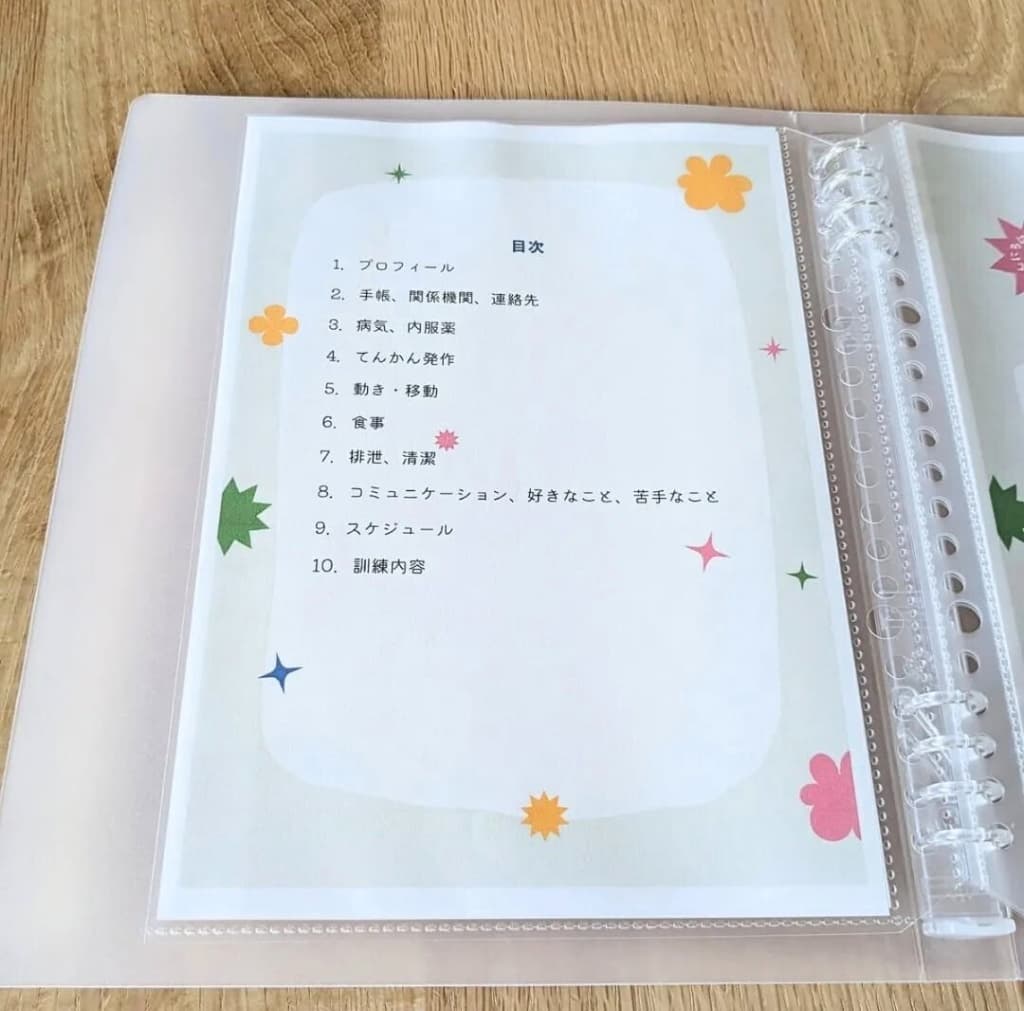

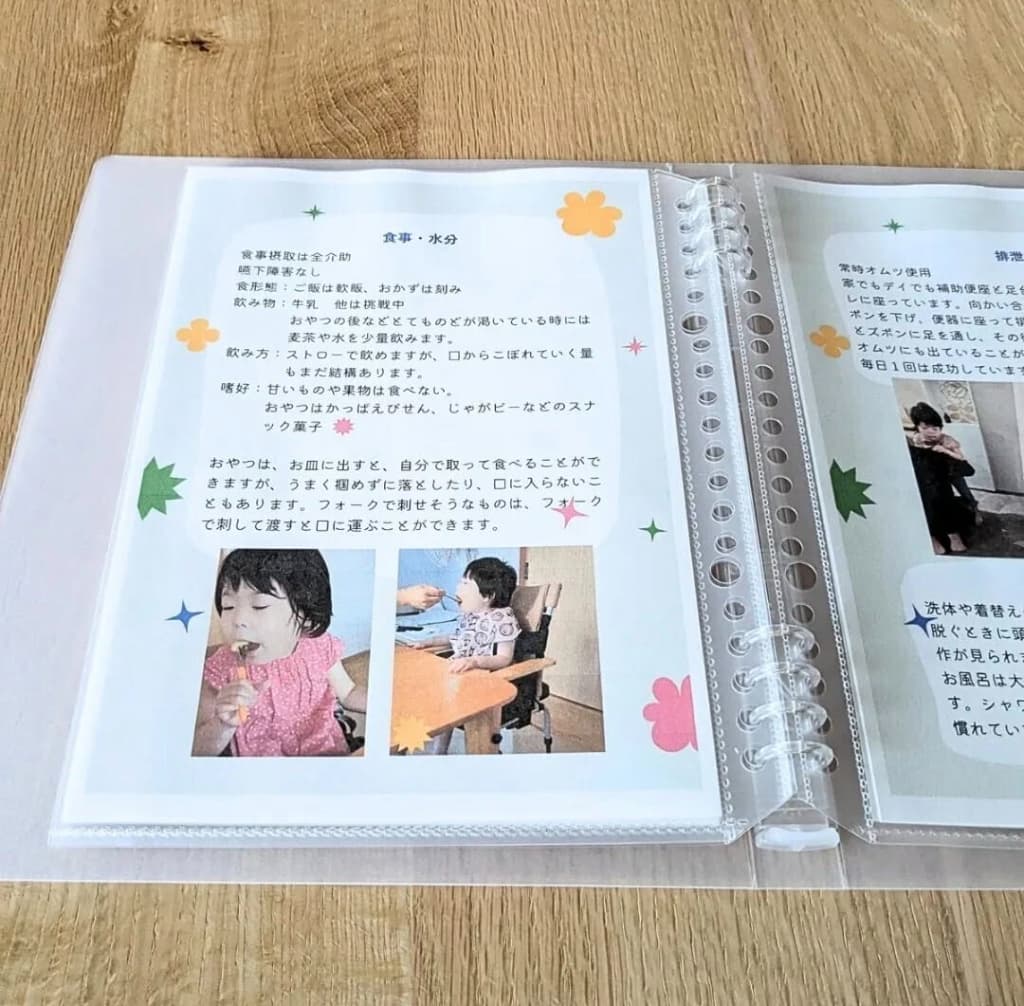

それから、サポートブックを作成し始めました。用意したほうが、娘の状態を客観的に説明しやすく理解してもらえるだろうと考えたのと、こちらも、これは伝えていたかな?とならずにすみ、情報共有が円滑に進むと考えました。

就学先が決まったのはいつですか?

転入学相談(特支希望者は必須)が8月、決定通知は12月。

学校に入学するまでの間に、どのように学校と情報共有をしましたか?

見学会に参加する時点で就学を前提にしていることを伝えていたのと、見学会はみんなで一斉に見学、ではなく学校の先生とマンツーマンで見学だったので、娘の状態について聞き取りをしていただきながらの見学でした。見学会の次に学校に行くのは、8月の「就学相談」ということがわかっていたので、それまでにサポートブックを完成させ、就学相談では、サポートブックを見ていただきながら話をしました(実際に学校側にお渡ししたのは入学後で、担任の先生に直接お渡ししました)。

それから、通っている児発に学校側から訪問がありました。半日程度、普段過ごしている様子(動きや好きな遊び)や食事の場面(介助の仕方や工夫)、どんな椅子にどんな風に座っているかなどを見学していただきました。どういうところを見てもらいたいかや必ず伝えてもらいたいことはあらかじめ児発の先生にお願いしていました。

就学先を決める時にどんなことを大事にしましたか?

「学習」よりも「生活」を自立に近づける支援を得たいということ(娘の状態から重きを置くのは「生活」面だと感じていました)。本人が楽しく自分らしく過ごしながら、できることを増やしていける場かどうか。

就学先を決める時に迷ったことや大変だったことはありますか?

特に特別支援学校の場合、こどもたちがどんな風に過ごしているのか、授業や活動は何をしているのか、入学したらどんな生活になるのかなど情報が少なかったこと。もっと開かれた学校になればいいなと思います。

放デイはいつから探し始めましたか?

以前から、就学後の放課後デイ利用を意識して児童発達支援事業所を決めて利用していました。就学に伴い1箇所増やしたが、それは次のステップとしてショートなどのお泊り利用ができる(したい)事業所を追加しました。

就学後の生活について

つぎに、就学後の生活について質問しました。

通学日の1日のスケジュールを教えてください

5:30~6:00 起床

8:45 自宅を出発

9:00~14:15 授業時間

14:15 放デイ送迎

17:00 放デイへ自家用車でお迎え

※放デイは5日間利用(曜日ごとに3カ所)

学校への付き添いはありましたか?

ありませんでした。

就学について振り返って思うこと

最後に、就学時期を振り返り、今だから思うことをお聞きしました。

学校に入るまでの準備で工夫したこと、やってよかったことはありますか?

サポートブックを作ったこと。あと、これは普段から必要なことですが、児発の先生方とコミュニケーションをとって娘のことについて共通認識をすることを特に意識しました。学校や計画相談支援員さんと連絡をとってくださる場面で娘の様子やこちらの思い、意図することなど伝わりやすかったと思います。

学校に入るまでの準備でもっとこうしておけば、と思うことはありますか?

うちは、私がデイで働いていることもあり、聞ける人がいたりして、他の人よりは情報がいくらかつかみやすかったし、あまり就学先に迷いがなかったのでよかったですが、もしそうでなかったら、年中の間に学校の見学など行くのがいいのかなと思います。

年長になると決められた就学ルートに乗って進めていく必要があり、自分たちで見学に行く、などができなくなるので。周りのママたちの中には何人かで年少とか年中のうちに見学に行かせてもらったという人もいました。

さいごに、これから就学を迎えるママ・パパへのアドバイス

やっぱり情報というのが大事で、決めていく上で必要なことなので、活用できる人やモノを活用して情報収集してください。本人の意向や希望が確認できるのであれば当然それが一番大切になりますが、それが難しい場合は親が自分の子にとって最適な場所を決めることになります。何でもそうですが、周りからいろいろ言われても一番大事なのは、自分たちがとことん考えて自分たちで決めた、ということだと思います。

実際にそこがよかったのかどうかは就学してみないとわからないし、やってみたら予想とは違った、ということもでてくるかもしれません。そういう時にも、自分たちで決めた、という事実があれば後悔することはないし、場合によっては進路変更も必要かもですが調整していけると思います。

コメント