障がいや疾患のある子どもを育てるママ・パパの中には、「小児慢性(しょうにまんせい)」「小慢(しょうまん)」という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれません。この言葉は「小児慢性特定疾病」を指し、該当すると慢性疾患を持つ子どもの家族の医療負担を軽減するための医療助成が受けられます。

小児慢性特定疾病ってなに?どんな助成が受けられるの?

うちの子も受けられる?

と疑問に思っている方向けに今回は、小児慢性特定疾病の医療助成を利用したことのある筆者が、制度がどんなものなのか、対象者や手続き方法などを紹介します。

小児慢性特定疾病とは

小児慢性特定疾病とは、国が指定した子どもの慢性疾病群のことです。治療が長期にわたることなどから治療費負担が大きくなることが多いため、医療費助成などの支援を行う疾患として以下の条件をもとに指定されています。

- 慢性に経過する疾病であること

- 生命を長期に脅かす疾病であること

- 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること

- 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること”

【引用】医療費助成の概要 |小児慢性特定疾病情報センター

URL:https://www.shouman.jp/assist/outline

2021年11月現在、小児慢性特定疾病と認定されているのは16疾患群788疾病あります。

【参照】

小児慢性特定疾病のこと略して「小慢(しょうまん)」と表現されることもあるよ。ただ、「小慢(しょうまん)」と言う時には次で解説する小児慢性特定疾病の医療費助成金制度を指す時もあるんだ。

小児慢性特定疾病の医療費助成制度とは?

小児慢性特定疾病の医療費助成制度とは、小児慢性特定疾病にかかっている子どもがいる家庭の医療費負担を軽減することを目的に、患児の家庭が支払う医療費の一部を助成する制度です。

【参照】小児慢性特定疾病対策の概要 |厚生労働省

URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078973.html

世帯の所得やかかっている疾病の重症度によって自己負担額の上限が設定されています。加えて、お住まいの自治体が実施する医療費助成制度によって負担額は変わります。

医療費助成の対象者

医療費助成の対象となるのは、18歳未満で、厚生労働省が定める小児慢性特定疾病にかかっている子どもです。小児慢性特定疾病の患児であっても、制度の対象となるかどうかは病気の状態によって異なります。また、18歳未満で制度の助成を受けている方は、必要に応じて20歳まで制度を利用することができます。

自分の子どもの病気が制度の対象かどうかは、小児慢性特定疾病情報センターのウェブサイトにある「小児慢性特定疾病の対象疾病リスト」を調べてみるとわかります。リストを調べても曖昧な場合は、主治医や医療ソーシャルワーカーに確認しましょう。

【参照】小児慢性特定疾病の対象疾病リスト|小児慢性特定疾病情報センター

小児慢性特定疾病の医療費助成の内容

小児慢性特定疾病の医療費助成制度の内容について、代表的なものを解説します。

ここに挙げた助成内容は全国的に実施されていることが多いものです。実際の助成内容は自治体によって大きく変わりますので、お住まいの自治体の助成内容は必ず市区町村の窓口や医療ソーシャルワーカーなどに確認してくださいね。

窓口の負担額が2割に軽減

通常の健康保険では原則3割負担の医療費ですが、小児慢性特定疾病に関する診療や治療を受けた場合には、負担額が2割に軽減されます。。

自己負担上限額に達した場合は支払いが不要に

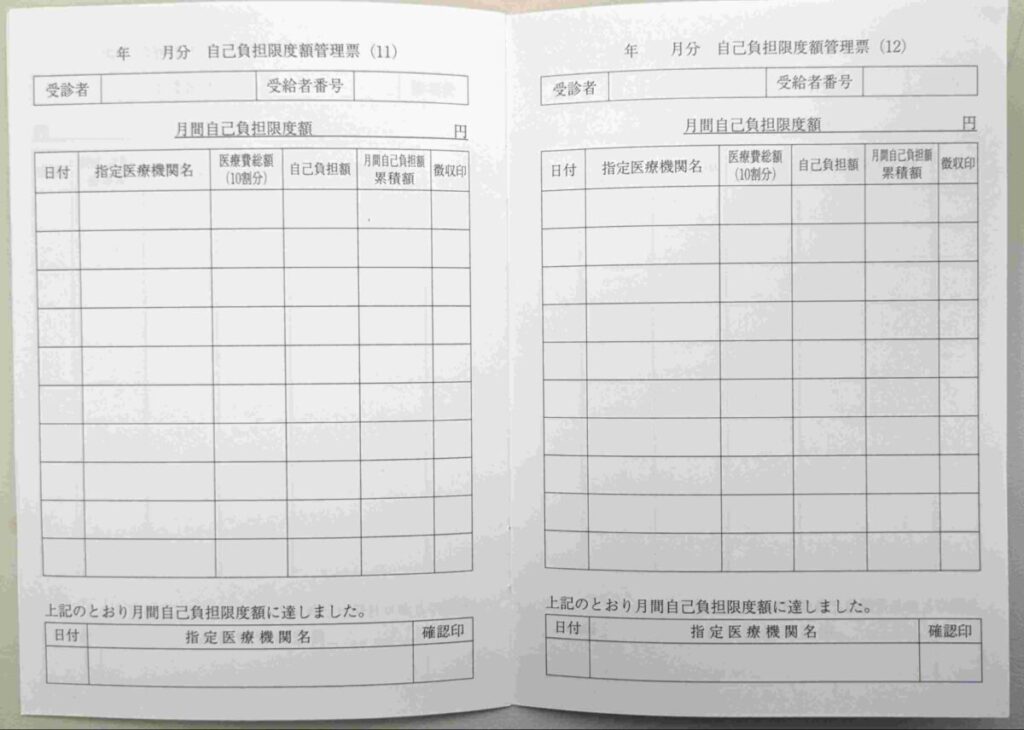

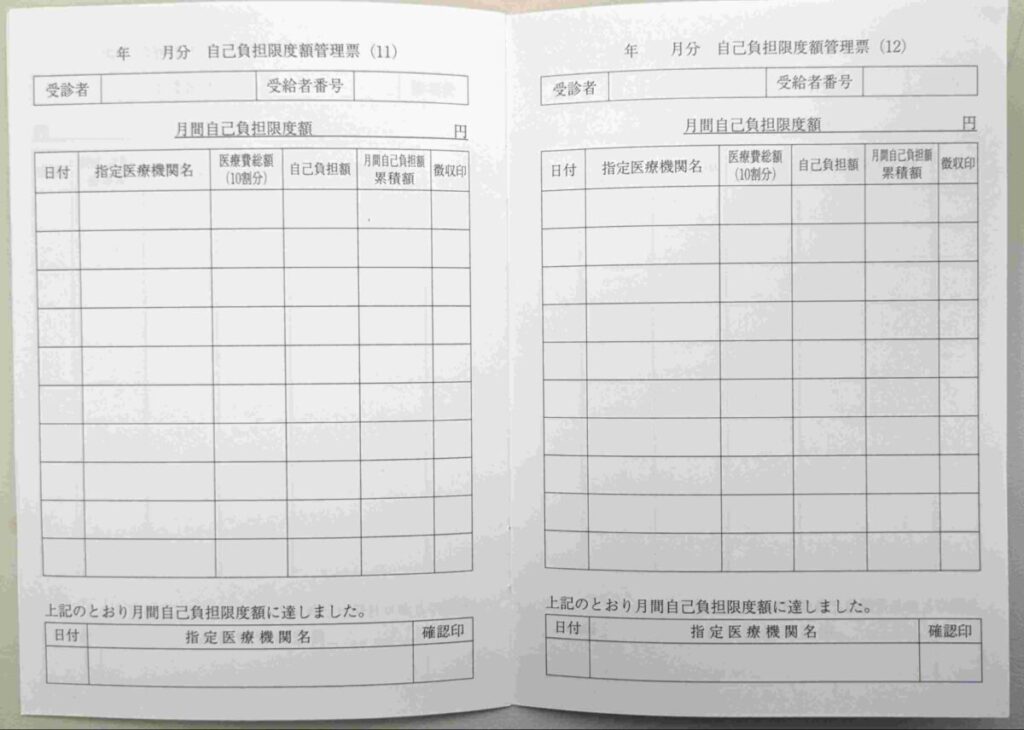

小児慢性特定疾病の医療費には負担額が決められており、上限額に達した場合にはそれ以降の支払いが不要になります。

自己負担額は交付される「自己負担上限額管理票」で記録され、管理することになります。自己負担上限額については、世帯の所得や疾病の重症度、またお住まいの自治体によって異なります。

薬局で調剤された薬代、訪問看護や訪問リハビリ等の費用も対象

医療費の2割負担や自己負担上限額については、病院の診察や治療費だけでなく、処方された薬代や訪問看護などの在宅支援にも適用されます。

入院中の食事が半額に

入院時の食事費用について、自己負担分の1/2(生活保護・血友病等の場合は全額)が助成されます。

日常生活具の給付が受けられる

助成制度を活用して、歩行支援用具や電気式たん吸引器などの日常生活に必要な用具の給付を受けることが可能です。利用する際には、お住まいの自治体窓口に相談をしましょう。対象となる種目や対象者は小児慢性特定疾病情報センターのウェブサイトからも確認ができます。

【参照】日常生活用具給付事業について|小児慢性特定疾病情報センター

日常生活用具の給付事業の対象範囲は自治体によって異なります。障害者手帳の区分で対象外となった方も、小児慢性特定疾病で申請可能な場合があるので、行政窓口にて確認してみましょう。

小児慢性特定疾病の医療費助成制度の申請方法

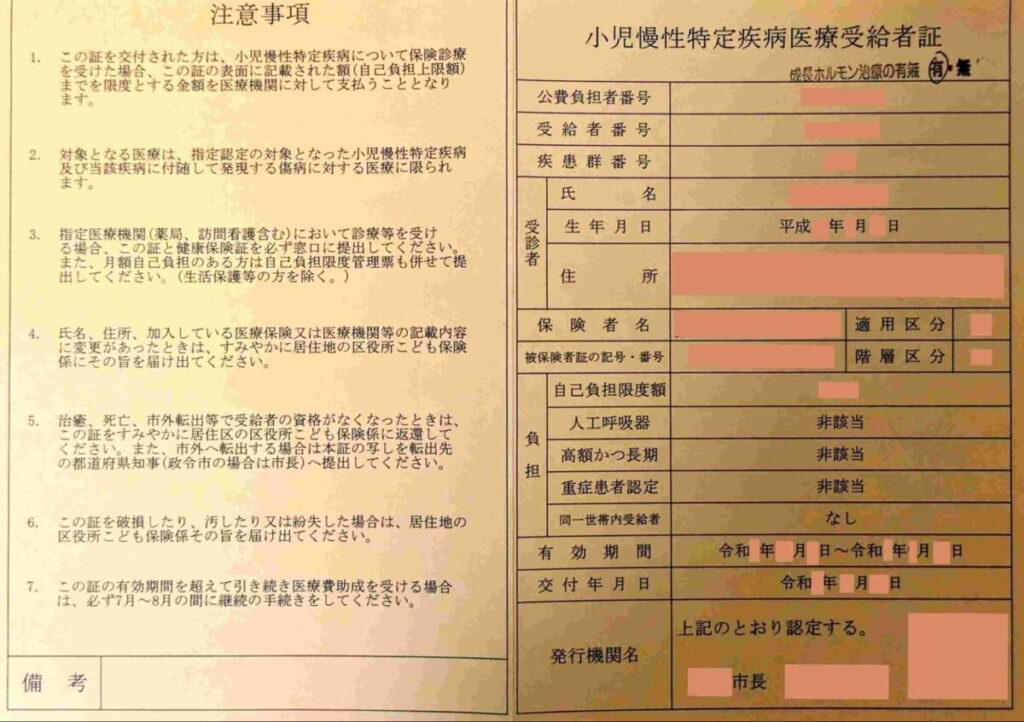

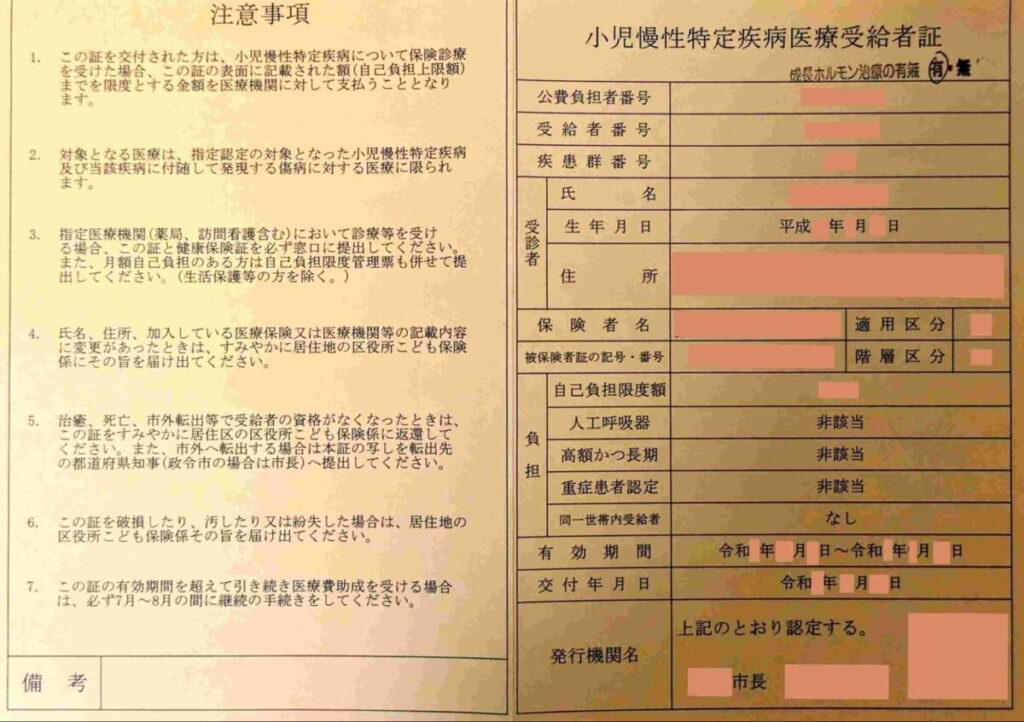

小児慢性特定疾病の医療費助成を受けるには、申請書や医師の意見書などの必要書類を自治体の窓口へ提出し、医療受給者証の交付を受けることが必要です。まずはお住まいの自治体窓口や主治医に小児慢性特定疾病の申請についての相談をしましょう。

小児慢性特定疾病の医療費助成制度の利用方法

受診した際に医療費助成を受けるには、上記で取得した医療受給者証を会計時に窓口に提出します。自己負担限度額管理表も一緒に提出しましょう。

受給者証と自己負担管理票は診察に毎回必要な書類なので、受診時には忘れずに持っていくようにしましょう。

診察時に自己限度額管理票を忘れてしまった場合は、別書きの用紙を渡され自宅で管理票に挟むように案内されることがあります。(病院によって対応は異なります)

お住まいの自治体の助成制度を確認して小児慢性特定疾病の医療受給者証を申請しよう

小児慢性特定疾病は、子どもがかかる病気の中でも長期の治療が必要になるため、支援が必要だと国から指定されている疾病群のことです。小児慢性特定疾病の医療費助成制度を使えば対象疾患にかかっている子どもの治療費を軽減し、家族の医療費負担を減らすことができます。

世帯の所得や対象疾患の重症度によって自己負担額の上限が設定され、お住まいの自治体によっても助成内容が異なります。

内容が複雑で混乱する方も多いと思いますが、まずはお住まいの自治体窓口やかかりつけ病院で対象疾患かどうかと助成内容の確認をしましょう。

コメント