障がいや病気のある子どもたちの家族であるきょうだい児。生活環境の中でさまざまな気持ちを感じる子どももいます。また、親の目線では生活や育て方に悩むことも少なくありません。

そこで、今回はきょうだい児の定義や課題、支援についてご紹介します。

きょうだい児とは

障がいや病気の兄弟・姉妹がいる子どもたちを「きょうだい児」と言います。

『きょうだい』はなぜ平仮名なのか

『きょうだい』というひらがな表記は、兄・弟・姉・妹のどれを指しても差し支えない言葉であるためです。

きょうだい児とヤングケアラーの違い

ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこどものことを言います。

親の代わりに障がいのある兄弟姉妹のケアを担うこともあり、障がいがある兄弟姉妹がいる「きょうだい児」もヤングケアラーに含まれていると考えられています。

きょうだい児の持ちやすい問題

きょうだいは、生涯にわたり、その立場ゆえに生じる悩みや葛藤を持つことがあります。

特に学齢期のきょうだいは、学校生活の中でも不安や孤独感などのつらさを感じる傾向があります。

例えば、障がいゆえに兄弟姉妹がじろじろ見られていることを感じて、戸惑いや恥ずかしさなど複雑な気持ちを持ったり、将来を考えたときに、同時に兄弟姉妹のことも頭に浮かんできて、「自分が世話をしなければならないのかな」といった不安を感じ、進路選択に悩む人もいます。

それを誰にも伝えられずひとりで対処していたことが、多くの大人のきょうだいから語られています。

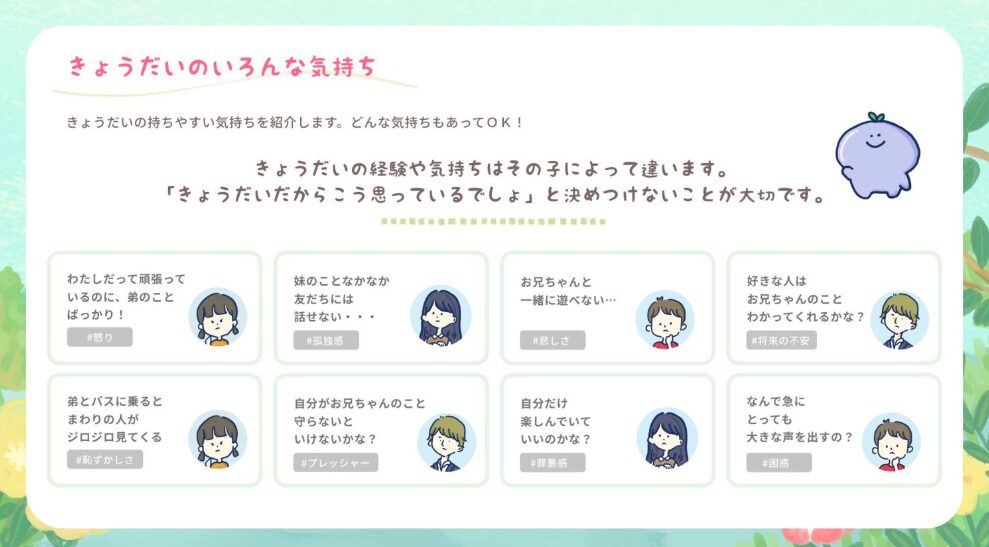

きょうだい児の持ちやすい気持ち・本音

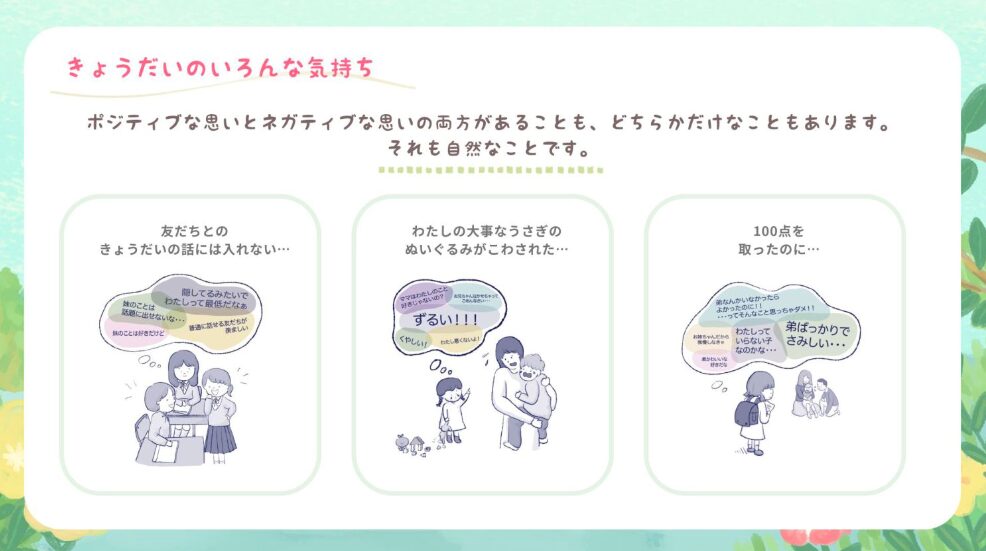

きょうだいの経験や気持ちには個人差があります。 経験したことや感情、考え方が似ていることはよくある一方で、全く違うことも多くあります。

感じている気持ちに対して、ポジティブな思いと、ネガティブな思いの両方があることも、どちらかだけなこともあります。

大切なことは「目の前のお子さんを知ろうとすること」「きょうだいだから『こういう気持ちに違いない』と決めつけないこと」です。

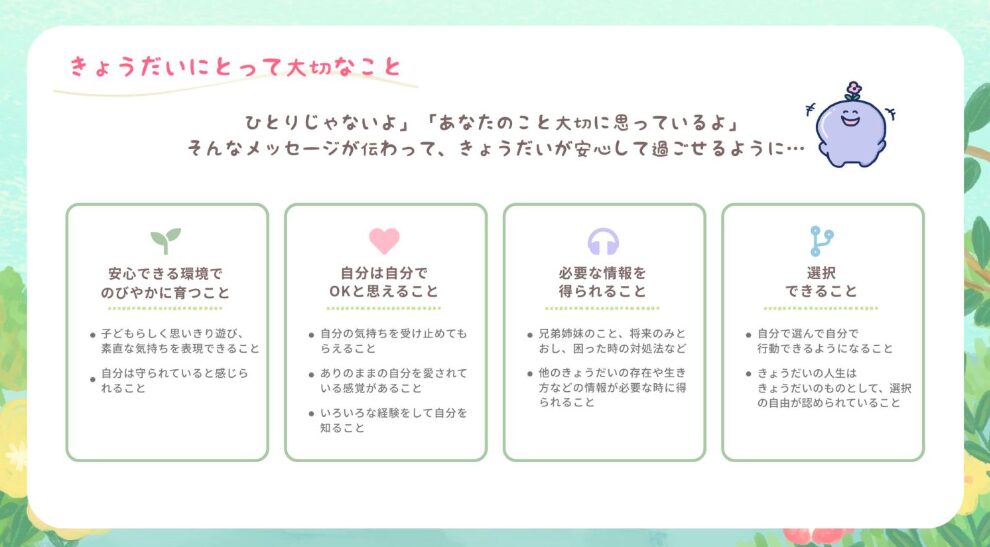

きょうだいの家庭環境で大切なこと

安心できる環境でのびやかに育つこと

きょうだいが素直な気持ちを表現できたり、思いきり遊べるよう、安心できる人や空間に囲まれて過ごせる環境が大切です。

自分は自分でOKと思えること

きょうだい自身が、さまざまな気持ちを持った時に「誰にもわかってもらえない」「こんなことを思ってはいけない」とひとりで抱えてしまう子どももいます。

どんな気持ちであっても否定されず、まずは受け止めてもらえることがきょうだいにとって大切です。

必要な情報を得られること

自分はひとりではないこと、いろいろなきょうだいの生き方があること、兄弟姉妹への接し方など、きょうだいにはさまざまな情報が必要です。

選択できること

きょうだいの人生は、きょうだいのものです。 きょうだい自身が行きたい道を選択できるよう、将来の見通しについての情報を知ることが大切です。

きょうだい児に対して学校でできること

きょうだい児にとって身近な大人である先生方が、きょうだい児の存在と感じやすい気持ちに目を向ける環境があることは、きょうだいの健全な成長につながります。

学齢期では、きょうだい児が自分から言い出しづらい気持ちを抱えてしまうことで勉強に集中できなかったり、障がいのある兄弟姉妹のことでなんとなく居づらさを感じてしまったりする子もいます。

気持ちを理解してあげる大人が家族以外にもいることで、安心できるきっかけになります。

「家庭と学校で連携して社会全体で家族を支えていく体制」をつくることも大切です。

きょうだい児を含む家族への支援

きょうだい児や家族が困った時の支援も、近年では増えています。

公的サービスの利用

「レスパイト」という言葉をご存じでしょうか。「休息・息抜き」という意味を持ちますが、障がいや病気の子どもがいる家族の中には「一日中、子どものそばを離れることができない」という生活を送っている人も少なくありません。

休みなく続く育児で余裕がないとき、休息やリフレッシュをしたいとき、きょうだい児との時間を取りたいときに活用できる、公的サービスがあります。困りごとや状況に応じて、利用しやすいものを探してみてください。

※障害区分等により利用対象者が定められていますので、詳細はお近くの自治体にお尋ねください。

ショートステイ(短期入所)

障がいのある子どもが「障害者支援施設」や「児童福祉施設」等へ短期間入所し、生活に必要な支援を受けることができます。宿泊を伴って最大で連続30日間利用することができ、介護者の病気や体調不良のほか、出張や旅行、休息をとりたいなどの理由で利用が可能です。

▼短期入所・ショートステイについてはこちらの特集で紹介しています

日中一時支援

障がいのある人の家族の一時的な休息のため、障害者支援施設や児童福祉施設等で障害のある子どもを預けることができます。宿泊を伴わないサービスです。

移動支援

移動がむずかしい場合、ガイドヘルパーによる外出の支援を受けられます。冠婚葬祭などの外出や、イベントへ参加や観劇など余暇活動などの社会参加のために利用することができます。市区町村によっては、通学や通園の移動支援を行う場合もあります。

類似サービスとして「同行援護」「行動援護」があります。利用対象や内容が市区町村により異なる移動支援に対し、同行援護と行動援護は、全国どの市区町村でも同じ基準が適用されます。同行援護は視覚障害のある人を対象としており、行動援護は重度の知的障害、精神障害のある人を対象としています。

【参照】障害福祉サービスについて|厚生労働省

URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業

厚生労働省は2015年から、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の中で、きょうだい児を含む患者・家族の相互交流事業などを実施しています。都道府県などの自治体の任意事業ですが、お近くの自治体のサービスを確認ください。

小児特定疾病情報センター

支援団体やコミュニティの活用

障がいや病気がある子どもの「きょうだい」向けに活動している団体があります。オフライン・オンラインでのイベントや座談会、レクリエーションなど、活動は多岐に渡ります。似た境遇の仲間がいることで孤立感が減ったり、お互いの工夫について情報交換もできます。

全国の「子どものきょうだい児向け支援団体」の情報

きょうだい児について学ぶ・研修を受ける

きょうだい児について理解を深めることも、困った時に有効な手段です。サポート方法がわかることでどうしたら良いかわからない不安をなくしていくことができます。きょうだい児についての本やシブリングサポーター研修も活用できます。

NPO法人しぶたね「シブリングサポーター研修」

きょうだい児といっても、感じる気持ちや経験はそれぞれ

きょうだい児の経験や気持ちには個人差があります。経験したことや感情、考え方が似ていることはよくある一方で、全く違うことも多くあります。

大切なことは「目の前のお子さんを知ろうとすること」「きょうだい児だから『こういう気持ちに違いない』と決めつけないこと」です。

「あなたのことを大切に思っているよ」という気持ちが伝わって、きょうだい児も、そして家族の皆さんも安心して過ごせることを願っています。

参考情報

- きょうだいの日(シブリングデー)

https://siblingsday.jp/

毎年4/10は「きょうだいの日(シブリングデー)」です。 父の日、母の日のきょうだい版の記念日で、きょうだい支援の団体がいろいろな企画をしています。 - 障がいのある兄弟姉妹がいる子どものきょうだい向けの情報サイト「うぇるしぶ」

https://welsib.com/

きょうだいの学校や就職、恋愛等についての悩み相談の記事や、これからを生きるヒントが見つかる本や映画、リラックス方法を紹介。また保護者の方や学校・福祉関係者向けの情報発信も行なっています。全てのコンテンツを無償で活用・ダウンロードができます。 - うぇるしぶ「きょうだいの周りのみなさんへ」(本記事使用画像出典元)https://speakerdeck.com/welsib/kiyoutaifalsezhou-rifalsejie-sanhe-kiyoutaifalseqi-chi-titoji-ritian-uhintonituite

コメント