自分や家族が難病になった場合、診断されるまでに年単位で時間がかかる可能性があることをご存じでしょうか。

今回は難病が発見されるまでにかかる時間について、誤診や診断までのプロセスも含めお伝えしていきます。

————————-

本稿は「医師に聞く!医療の理解を深める特集」にてお届けしています。特集では、疾患や病院のかかり方まで障がい児育児をする上での知識を「誰も取り残さない医療を」をミッションに掲げるMediiの皆様と共にお届けします。

▼特集ページ

————————-

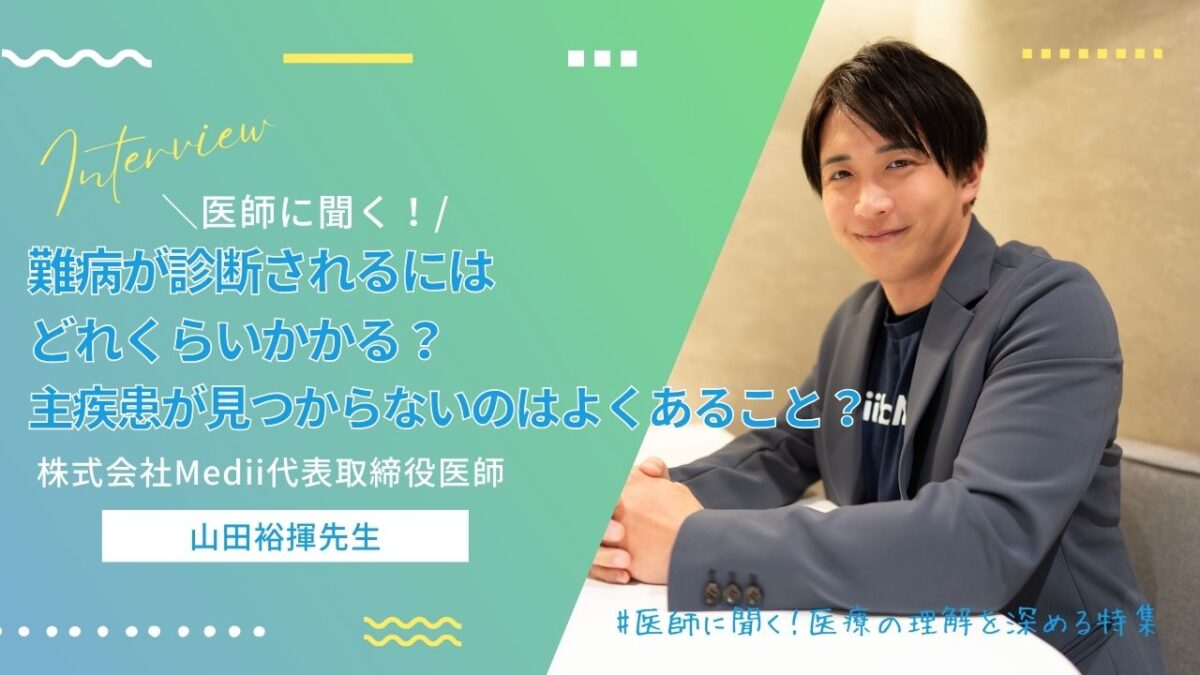

山田 裕揮(やまだ ひろき)さん/株式会社Medii 代表取締役医師・東京医科歯科大学 客員准教授

和歌山県和歌山市出身。和歌山県立医科大学卒業後、内科領域を中心とした研鑽のため堺市立総合医療センターで研修。膠原病領域の専門性を身に付けるため聖路加国際病院、慶應義塾大学病院で勤務。自身が難病患者として、専門医不足の課題を痛みを持って体感したため免疫難病の専門医となったものの、一人で診れる領域、地域は限られていたことに課題を感じる。患者数も限られ、医師の知見に偏りが生じている難病診療を支える仕組みを作り、日本中、世界中の難病患者に最新最適な医療が届く世界に近づけたい強い想いから株式会社Mediiを創業。2023年末時点で全診療科、指定難病の99%をカバーし、日本で最も医師も難渋する患者が早期診断、新薬含む最適治療に繋がる実績を持つ医師向けプラットフォームに成長してきている。日本リウマチ学会専門医・指導医として臨床現場も支えている。

難病が発見されるまでの平均は概して6〜8年

ーー難病が発見されるまではどれくらいかかるんでしょうか?

疾患によってまちまちではありますが、だいたい平均6〜8年くらいかかると言われています。5〜7年くらいとする論文もあるので、だいたいこのくらいの年数はかかっているようです。

ーー6〜8年というのはかなり長いなという印象なのですが、このくらい期間が長くなってしまう原因はどんなことが考えられますか?

そうですよね、患者としてはもっと早く見つけてほしいですよね。期間が長くなってしまう一因として、主な病気の診断に至らない受診の存在はあるかもしれません。

医師も神ではなく人間なので、主な病気の診断をすぐに出来ないことや非常に類似している症状の疾患の診断をしてしまうことも、0だとは言い切れません。

中でも難病に関しては、医師も一生のうち1人か2人しかケースに遭遇しないということもあり、経験したことのない病気を1回、約1時間以内の診察や数個の検査ですぐに発見するのは相当な難易度です。そのため結果として、難病を発見するまでに時間を要してしまうこともあり得ます。

難病と診断されるまでに「誤診(※1)」を経験した患者の割合が40%というデータもあります。これでも十分高いと感じられると思いますが、私の体感としては疾患によってはもうちょっと高いんじゃないかなと思っています。

診断されるまでに受診する医師の数は最多で8名となっているデータもあります。

※1 ここでの誤診は明確な病名がわかった診察以外の全てを含みます

疾患が診断に至るまでのプロセス

ーー誤診とまではいかなくても、医師から「様子を見ましょう」と言われるなどのケースは、体感としてかなりあるような気がしています。

そうですよね、私も現場で発生している割合としてはかなり多いんじゃないかなと思います。僕も患者側の立場として「様子を見ましょう」と言われてしまうと不安な気持ちもわかりつつ、医師の立場としてはこの様子を見るという時間経過の中で病態や原因を見極めることが必要な場面もあると理解しているので、ここは難しいポイントです。

難病の場合、一気に症状が出るのではなく、日を追うごとに症状が増えたりすることもあります。

たとえば、1月1日にAという症状が出て、2月1日にBという症状が出て、3月1日にCという症状が出る、というような具合です。

それで1月1日に受診するときと3月1日に受診するときでは、診断するための手がかりとなる症状の数が全く違いますよね。その状態で1月1日に診断をすることはやっぱり難しいことです。1月1日に疾患を診断できる医師もいれば、3月1日にならないと診断できない医師もいる、ということですね。

この診断できるかどうか、は医師の優劣ではなく、よく診ている症例かどうかなどが大きく関係するため、ある病気はAの医師が慣れており、ある病気はBの医師の方が早く見つけられる可能性もある、といったこともあるんです。

特殊な疾患を見つけるという診断の難しさ

ーー患者としては1回で見つけるのは難しいとしても、もう少し早く見つけてほしいな、と思ってしまいますね。

自分も難病患者として、患者側の立場でいうと「もう少し早く見つけてほしい」という気持ちはあります。でも医師の立場でもあるので、どっちの気持ちもわかるんですよね。早期に病名や原因が見つかるのは、患者はもちろん医師にとっても喜ばしいことです。ただ、難病の場合、本当に診断が難しく、どんなに経験豊富で思いやりがある素晴らしい先生でも、こうならざるを得ないケースもたしかにあります。

たとえば開業医だと、多いところは1日100人前後の外来患者をひたすら毎日診察しますが、それを生涯、30年、40年と続けている中で1度だけ、風邪のようにみえる風邪じゃない難病を見つけろ、と言われているようなものなんです。それはさすがに難しいですよね。

開業医はその地域の医療を支えるためにたくさんの患者を診察しないといけないので、一人ひとりに時間をかけられないためにこの現象がどうしても起きやすいという問題もあります。

難病は医師が診断するのも難しい

今回の話のまとめ

- 難病と診断されるまでの期間は平均6-8年

- 40%の人はすぐ難病と診断が付かなかったり、平均8人の医師を受診していたデータもある

- 難病の発見の長期化には見つけることの難しさや医師が経験できる症例数に限界があるなどの背景がある

診断まで6〜8年かかるという現状に対し、患者の立場からすると「もう少し早く見つけてほしい」という気持ちになるのが本音だと思います。しかし医師や医療の難しさの立場から見るとそうならざるを得ない状況とも言えます。希少疾患だからこその難しい課題ではあるものの、患者が苦しむ期間を考えると、少しずつ短縮できていく社会になることを切に願うばかりです。

▼次の記事では、そんな疾患がわからない時に患者はどうしたらいいのかについて紹介します。

コメント