障がいや疾患のある子どもがいる家庭では、子どもがうまく座れないために日常生活に困っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

市販の椅子だと姿勢を保てないので食事が難しい

通園先で座って活動ができない

今回はそんなお悩みを解決する座位保持椅子についてご紹介します。

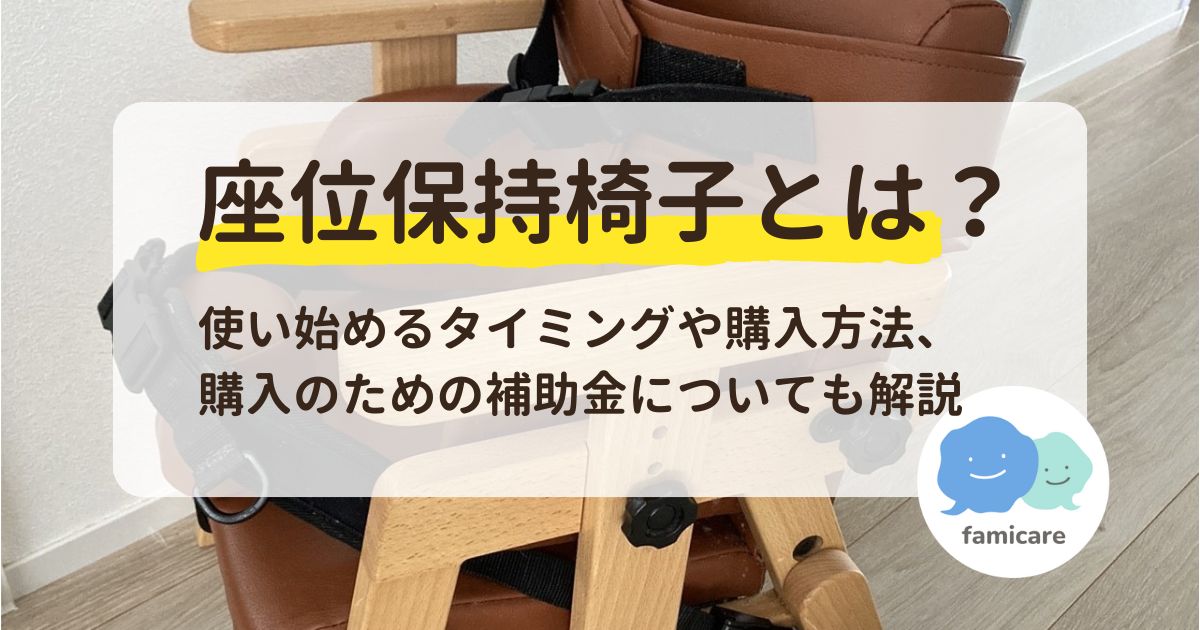

座位保持椅子とは?

座位保持椅子は、障がいや疾患により一般的な椅子に座るのが困難な人が安定して座れるように工夫されている椅子のことです。

障がいや疾患のある子どもの中には、首がすわっていない・筋力が弱いなどの理由で座ることが難しい子どもも多く、市販の椅子を使用すると倒れてしまったり、姿勢が安定しなかったりすることがあります。座位保持椅子はそういった子どもでも安定して座れるよう、リクライニングがついていたり、姿勢の保持がしやすいようクッションで固定されていたりといった工夫がされていることが特徴です。

座位保持椅子を使用して座る姿勢がしっかり保てることにより、手が使いやすくなって発達が促される、食事の際に誤嚥を防げるなどのメリットがあります。

似たものに「座位保持装置」がありますが、こちらはキャスターがついていて移動できるものを指します。

親同士の会話の中では特に座位保持椅子と座位保持装置を区別せず、一括りに「座位保持」と呼ぶことが多いです。座位保持椅子を作る時には家庭のニーズに合わせて移動できるものと椅子タイプのものを選べることを覚えておくといいかもしれません。

座位保持椅子を使い始めるタイミングは?

座位保持椅子を使用するタイミングは、個々の状況や必要性によって異なりますが、一般的には「日常生活で座ることが必要だが、市販の椅子では対応できない場合」に検討されることが多いです。

たとえば以下のような場合です。

- 食事の際に安定して座らせたい

- 通園・通所が始まり座った状態で活動をすることになった

- その他日常生活で座った状態を維持する場面が増えてきた

このような場合に、医師や理学療法士が必要性を判断し、使用タイミングを決定します。

筆者の子どもは3歳の時に座位保持椅子を作りました。児童発達支援に通所を開始し、座って活動をすることになったためです。それまでは赤ちゃん向けの椅子を使用していましたが、大きくなり限界を迎えていたタイミングでもあり、まずは担当の理学療法士に相談したところ「座位保持椅子を作ろう」と提案を受けたことがきっかけでした。

座位保持椅子はどこで買える?

座位保持椅子は基本的にはオーダーメイドで作成するため、主に福祉用具販売店などに依頼して購入します。

また、作成の際には医師の指示が必要です。そのため、座位保持椅子を検討したい場合には、まずかかりつけ医や理学療法士に相談しましょう。

ほしいと思ってから手元に届くまでは数ヶ月かかるため、必要になるタイミングを想定して早めに準備していけるとベストです。

座位保持椅子の料金は?

オーダーメイドとなる座位保持椅子は、通常の椅子よりも費用が多くかかります。そこで使いたいのが「補装具費支給制度」という制度です。

補装具費支給制度とは、障がいや疾患がある人が日常生活を送るために必要な車椅子や歩行器などの補装具を購入する際に自治体から補助金が出る制度です。座位保持椅子もその対象になっています。

所得によって受けられるかどうかが異なりますが、自己負担額が1割、かつひと月の負担額の上限が37,200円になるように自治体から補助が出ます。

【参照】補装具費支給制度の概要|厚生労働省

URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/aiyo.html

もしかしたら37,200円でも高い、と思われる方もいるかもしれません。しかし、筆者が実際に購入した座位保持椅子の見積もりは10万円を超えていました。そう考えると、かなり安く購入できることがわかると思います。

37,200円はひと月の負担額上限となるため、座位保持椅子と車椅子やカーシートを同時に購入する、などまとめて購入する方も多いです。

また、購入ではなくサブスクリプションサービスが利用できる座位保持椅子もありますので、購入はまだちょっと…という方はそちらを試してみるのも一つの方法です。

▼サブスクリプションサービスが利用できる座位保持椅子「シュクレN」の紹介記事はこちら

座位保持椅子購入の流れ

筆者が座位保持椅子を購入した際の流れを簡単にご紹介します。

- 理学療法士に相談

- 理学療法士とどんな座位保持がいいのか話し合いながら決定

- どの座位保持椅子にするか決まったら、医師に相談

- 医師の許可が出たら意見書(処方箋)を発行してもらう

- 意見書を受け取ったら役所に行き補装具費支給制度の申請をする

- 補装具日支給制度の申請が通り役所から書類を受け取ったら福祉用具販売店に作成を依頼

- 福祉用具販売店の担当者と打ち合わせし、子どもの採寸や色など仕様を決定

- 出来上がった座位保持椅子の受け取り

筆者の場合、初めに相談してから実際に手元に届くまで4ヶ月以上かかりました。医師の意見書をもらうまでに約3週間、役所への申請が通るまでに約2ヶ月、オーダーして出来上がるまでに約2ヶ月かかっています。

医師や理学療法士に話すタイミングが前後したり、椅子の種類を決める時に福祉機器販売店の担当者が入ったりと、自治体や病院によって流れが多少異なる場合がありますので、どんな流れになるのかやかかる時間については医師や病院のソーシャルワーカーなどに確認しておくと安心です。

市販の椅子では生活が難しくなったら座位保持椅子を検討しよう

子どもが小さい時には赤ちゃん用の椅子でも問題なく生活できていても、大きくなってくると市販の子ども用椅子では座る姿勢が安定しなくなっていくこともありますよね。市販品をどんなに探しても適したものがないことも。その場合には座位保持椅子の検討を始めてもいいかもしれません。

しっかり座れる椅子があるといいな、と思ったタイミングでまずは医師や理学療法士に相談してみましょう。

コメント