名前は聞いたことはあるけど、何をしてくれる人なの?

訓練を受けたいんだけど、どこに行ったら会えるの?

ことばや飲み込みが苦手な子どもを支援する言語聴覚士。名前は知っていても、具体的に何をしてくれるのかいまいちわからない、という方もいるのではないでしょうか。

今回は、皆さんが疑問に思っている「言語聴覚士」、特に小児・子どもに関わる言語聴覚士について言語聴覚士として働いている筆者が詳しく解説していきたいと思います。

言語聴覚士(ST)とは

言語聴覚士とは、簡単に説明するとことばと食事に関わる専門職です。通称STとも呼ばれます。STとは、Speechーlanguage-hearing Therapistの略称です。

言語聴覚士はどんな仕事?

言語聴覚士は、大きく分けて以下の2つの側面に対して、評価・訓練を行います。

- ことば:「話す」「聞く」「読む」「書く」「コミュニケーション(やりとり)」

- 食事:「飲み込む」

対象となるのは子どもから高齢者まで幅広い年齢の方々です。発達障害や重度心身障害のお子さんたち、脳梗塞や脳出血など脳血管疾患の方、認知症の方のことばや食事場面を支援します。

ことばと食事は一見関係なさそうにみえますが、話すときも飲み込むときも口を使うので、深い関連があります。脳を含む「首から上のこと」を担当しているのが言語聴覚士です。

「言語」「聴覚」士という名前ですが、飲み込みの評価・訓練もしています!

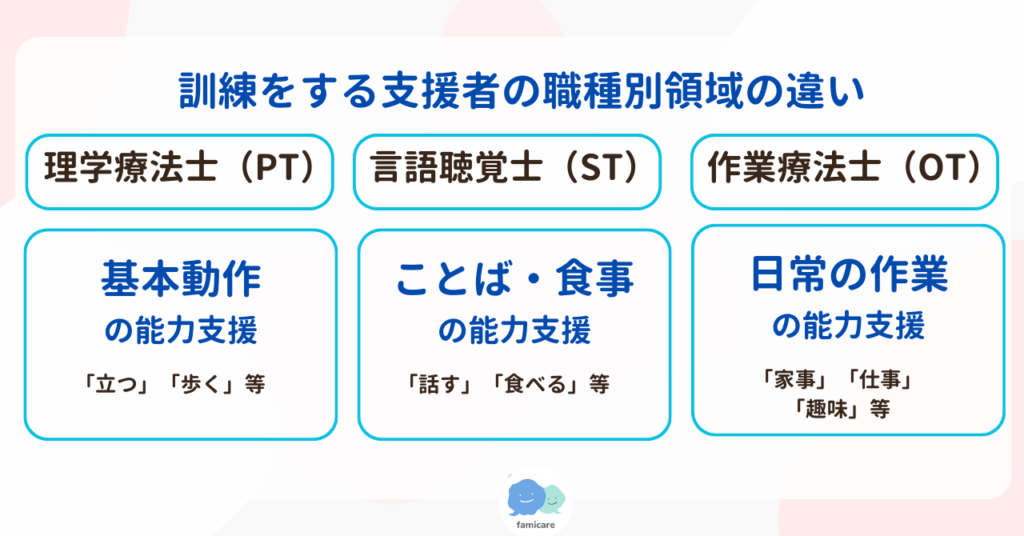

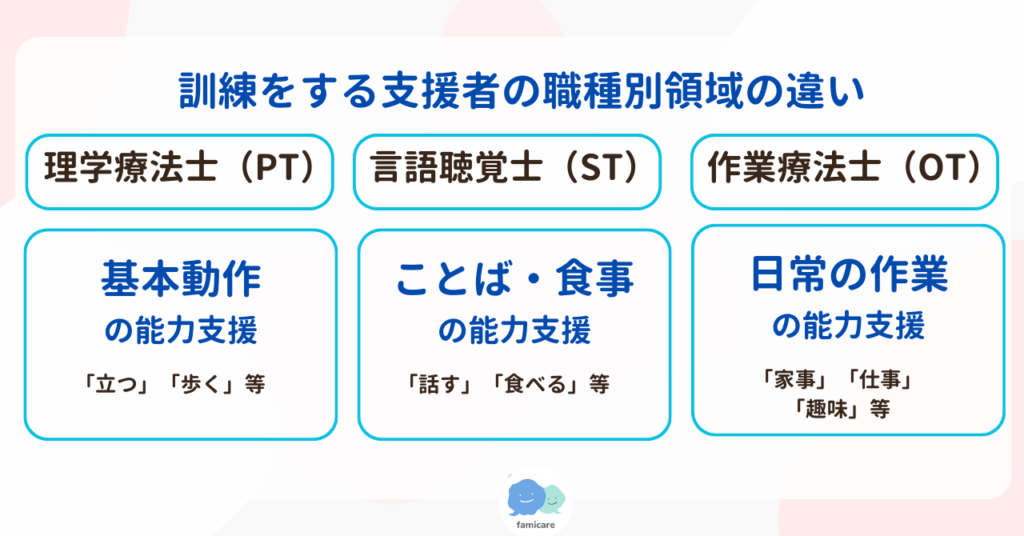

言語聴覚士・理学療法士・作業療法士の違いと関係性

言語聴覚士はリハビリテーションの職種として扱われますが、その仲間には理学療法士・作業療法士があげられます。一言で言うと、理学療法士は「立つ」「歩く」といった基本動作能力の支援、作業療法士は「家事」「仕事」「趣味」といった日常で必要となる作業能力の支援をする職種です。

リハビリテーションはそれぞれの職種が協力しながら評価・訓練を行うことも多くあります。

例えば、食事場面の評価・訓練は移動方法、姿勢、食具の使い方などを理学療法士・作業療法士が担当し、舌や喉の動きを確認してその方にあった食事の調理形態の提案などを言語聴覚士が行います。

【職種名と訓練の呼び方の豆知識】

言語聴覚士はSTと呼ばれることがありますが、これは人を指すこともあれば、訓練自体を指すこともあります。

職種名は

- 理学療法士:Physical Therapist(PT)

- 作業療法士:Occupational Therapist(OT)

- 言語聴覚士:Speechーlanguage-hearing Therapist(ST)

と訳されます。

ただ、ややこしいことに療法士だけでなく訓練自体も同様に略されます。

- 理学療法士の訓練:Physical Therapy(PT)

- 作業療法士の訓練:Occupational Therapy(OT)

- 言語聴覚士の訓練:Speechーlanguage-hearing Therapy(ST)

「ST(Speechーlanguage-hearing Therapist)によるST(Speech Therapy)」を受ける、なんて不思議な文もできちゃうわけです。

確かに「STさん」ともいうし「明日STあるんだよね〜」なんて言ったりもするね!

言語聴覚士・理学療法士・作業療法士の有資格者数

有資格者数は、理学療法士が約20万人、作業療法士が約10万人であるのに比べて、言語聴覚士の有資格者は約4万人とぐっと人数が減ります。そしてなんと、4万人のうち小児・子どもを対象とした支援を行っている言語聴覚士はおおよそ4,000人と推定されています。

| 理学療法士 | 20万人 |

| 作業療法士 | 10万人 |

| 言語聴覚士 | 4万人 |

言語聴覚士が少ない理由は?

前述したとおり、言語聴覚士の有資格者数は理学療法士や作業療法士に比べて、非常に少ないです。その理由として、言語聴覚士の国家資格は比較的歴史が浅いこと、あまり身近な職業でないということが挙げられます。

言語聴覚士の資格は、1999年に誕生した国家資格です。理学療法士や作業療法士が1966年に誕生した国家資格なので、言語聴覚士は比較的歴史が浅いと言えます。

理学療法士は、スポーツなどで怪我をした時にもリハビリを行うので学生からの認知度が高く、憧れの仕事として志望する方が多くいます。一方、言語聴覚士は学生と接点を持つ機会が少なく、残念ながら職業の選択肢に入りにくいのが現状です。

参照:会員動向 | 日本言語聴覚士協会について | 一般社団法人 日本言語聴覚士協会

https://www.japanslht.or.jp/about/trend.html

参照:統計情報|協会の取り組み|公益社団法人 日本理学療法士協会

https://www.japanpt.or.jp/activity/data/

参照:2019年度 日本作業療法士協会会員統計資料 | 日本作業療法士協会誌(PDF)

https://www.jaot.or.jp/files/page/jimukyoku/kaiintoukei2019.pdf

言語聴覚士の支援対象の子どもは?

子どもの場合、支援対象とされるのはおおむね、以下の6つのケースに分けられます。

- 基礎疾患により人工呼吸器やたんの吸引、胃ろうなどの経管栄養を必要とする「医療的ケア児」、体の動かしにくさをもつ「重度心身障害児」

- ことば・コミュニケーションの遅れ・苦手さを持つ「発達障害児」(疑い含)

- 音・ことばが聞き取りにくい「難聴児」

- 読み書きの苦手さを持つ「学習障害児」

- 話し方に支援を要する「吃音児」「構音障害児」

- 障がいには分類されない範囲の「ことばの育ちがゆっくりな子」

厚生労働省の調査では医療的ケア児だけで約2万人に達します。また、文部科学省の調査では小・中学生の8.8%は発達障害の可能性があり、人数としてはおおよそ800万人いるのではないかと推察されています。もちろん、上記分類を複数併せもつ子もいますが、そういった背景を考慮しても支援を必要とする子は非常に多く見受けられます。

一方で小児・子どもを対象とした言語聴覚士は4,000人しかおらず、残念ながら著しく不足している状態です。

参照:厚生労働省 医療的ケア児センター等の現状について(PDF)

https://www.mhlw.go.jp/content/12204500/000995726.pdf

参照:文部科学省 通常学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果(PDF)

https://www.mext.go.jp/content/20230524-mext-tokubetu01-000026255_01.pdf

小児の言語聴覚士の支援内容

言語聴覚士はことば・食事に関して「評価」と「訓練」を行います。「障害の診断」は医師の業務であるためできません。

言語聴覚士と接することを不安視される方もいらっしゃるかもしれません。ですが、言語聴覚士への相談は、親御さんを責めるものでも、障害の診断をするものでもありません。お子さんの得意・不得意を見極めて、どんな支援がどの程度必要なのか一緒に考えていくものです。まずは、気軽に言語聴覚士へ相談してみましょう。

ことばの支援

話す:主に吃音・構音障害・発達障害児が対象

明瞭な発音を目指す「話し方」に対する支援、語彙数増加や文レベルでの会話を目指す「話す内容」に対する支援の2つに大きく分けられます。話すのが苦手、という背景には口の動かし方に課題があるのか、認知的な面に課題があるのかを評価して支援します。

聞く:主に難聴・発達障害児が対象

会話中のことばの理解、聴覚的な理解力が不十分であるお子さんに言語訓練を行います。難聴児には聴力検査を実施することも役割の一部ですが、補聴器・人工内耳に関わる支援は医師の指示が必要となる場合があります。

読む:主に発達障害・学習障害児が対象

読むという能力は「文字を声に出して読むこと」「文字の意味を捉えること」の2側面があげられます。どんなところにつまずきがあり読めないのかを評価して支援します。

書く:主に発達障害・学習障害児が対象

就学後になって苦手さが明るみに出てくるのが、書く能力です。目で見る力、椅子に座る姿勢、鉛筆の持ち方なども関連するため、作業療法士を時はじめとする多職種と一緒に支援します。

コミュニケーション・やりとり:主に発達障害児・医療的ケア児・重症心身障害児が対象

社会で自立していくために他者との関わり方を学ぶソーシャルスキルトレーニング(SST)や文字盤やスイッチなどを使用して自分の意思を伝える手段の調整(AAC)などを行います。

食事の支援

飲み込み(嚥下)

主に医療的ケア児、重症心身障害児が支援対象に該当します。「ゴックンと飲むこと」を評価するので、厳密には食事場面だけでなく唾液の処理がどの程度できているかなどもチェックします。飲み込みの訓練には医師の指示が必要となります。

食形態調整

その子の飲み込みの能力に合わせて食事の形態を提案します。また、飲み物でむせないようにトロミをつける場合があります。トロミの濃さも飲み込みの能力に合わせて調整します。

言語聴覚士の支援を受けるには?

言語聴覚士の支援を受けるには、すでに基礎疾患があって医療機関と繋がりがある場合と特に繋がりはないが検診や親の判断で相談したいケースに大きくわかれます。

基礎疾患があり、医療機関と繋がりがある場合は関わっている方に相談し、マッチする言語聴覚士の方と出会う方法で言語聴覚士へ相談できるケースが多くなっています。一方で特にない場合に関しては、自治体の発達相談窓口などを頼ることで言語聴覚士と繋がることができます。

▼こちらの記事で詳しく解説しています

まとめ

ことばと食事の支援を行う言語聴覚士。まだまだ馴染みのない方もいらっしゃるかもしれませんが、日常を送る上で欠かせない能力のサポートを担っています。皆さんがこれから出会う言語聴覚士も、きっと、頼もしい味方になるはず。この記事を読んで、少しでも身近な存在に感じてもらえていれば嬉しいです。

▼こちらの記事もおすすめ

コメント