誰にも予測できない自然災害、いざ起きたときのためにどう備えておいたらいい?

災害のニュースに遭遇するたび、このように考えるご家族は多いのではないでしょうか。

特に発達障害児と暮らす場合、特性に応じた備えをしたり緊急時の対応を確認しておいたりすると安心です。

この記事では、実際に災害を経験した筆者が用意していてよかったと思う「発達障害児向けの防災グッズ」をご紹介します。

これは我が家にも欲しい!

というアイテムを見つけるきっかけにしてみてくださいね。

【子どもの情報】

・年齢:9歳

・診断名:自閉スペクトラム症(知的発達の遅れなし/興味やこだわりが強い/感覚過敏/強迫、不安症あり)

・診断時期:4歳4ヵ月

「あってよかった!」発達障害児向けに用意しておくと便利な防災グッズリスト

自閉スペクトラム症の娘のために筆者が「用意しておいてよかった」と感じているのは、次の防災グッズです。

- 飲料水や、そのまま食べられる食料品(ご飯やレトルト食品などを約3日分)

- 貴重品(預金通帳、印鑑、現金、健康保険証など)

- ヘルメット、防災頭巾

- 手袋、軍手

- 笛やブザーなど助けを呼べるもの

- 救急セット(ばんそうこう、消毒液、マスク、体温計など)

- おむつ、簡易トイレ

- ウェットティッシュ

- 洗面用具(歯磨きシートなど)

- タオル

- 替えの衣類や下着

- レインコートやアルミブランケット

- 懐中電灯、予備の電池

- 携帯ラジオ

- スマートフォンなどの携帯端末

- バッテリーや充電器

- 保険証のコピー

- 障害者手帳、おくすり手帳

- 感覚過敏を軽減できるグッズ

- おやつ(ビスケットやようかんなどを約3日分)

- 音の出ないおもちゃや本

- 家族の連絡先を記載したメモや家族の顔写真

- 常用している薬

- 絵カード

発達障害児向けおすすめ防災グッズ紹介

上記のうち、特に発達障害児向けに用意しておくと安心なのは次のグッズです。

障害者手帳やおくすり手帳

もしも地震や洪水などの災害が発生して怪我をしたり病気になったりした場合、迅速な医療対応が求められます。その際、必要な情報を医療関係者へ早く提供するために必要なのが、障害者手帳やおくすり手帳です。

障害者手帳:障がいや病歴が記載されている

おくすり手帳:服用中の薬の種類や量が記載されている

障害者手帳やおくすり手帳に記載の情報は、医療関係者が被災者の状態を正確に把握して適切な医療を提供するうえで非常に重要な役割を果たします。代替薬しかない場合などは医師が相談電話をする可能性もあるため、おくすり手帳には「かかりつけ病院の名前」「主治医の名前」も記載しておきましょう。

筆者の娘も服薬中のため、おくすり手帳は必ず防災バッグに入れています。

感覚過敏を軽減できるグッズ

さまざまな情報が飛び交う環境や大人達のただならぬ雰囲気を察し、不安感がより一層強くなってしまう子どももいます。特に感覚過敏のある子どもは、避難所生活など環境の変化や騒音・匂い・周囲からの視線などが気になり、強いストレスを感じてしまう場合も。

筆者の娘も、感覚過敏を持つ発達障害児の一人です。

娘のために筆者が備えていて安心だったのが「感覚過敏を軽減できるグッズ」。主に次のようなものです。

| 感覚過敏の種類(娘の場合) | 対策グッズ |

| 聴覚過敏 | イヤーマフ、ノイズキャンセリングイヤホン |

| 視覚過敏 | 大きめのブランケット、フード付きパーカー |

| 嗅覚過敏 | 自宅の芳香剤など好きな香りのアロマを染み込ませた紙 |

上記の他、触覚過敏では柔らかいタオルやスリッパ、味覚過敏では料理を刻む用のハサミや料理同士が混ざってしまうことを防ぐための紙皿を複数枚用意しておくと、過敏性の軽減に繋げやすくなります。

おやつ

特性がある・ない関係なく、不安な状況でのおやつは不思議と心に安らぎをもたらすものです。

非常用のおやつは栄養価が高く日持ちもするため、確かに便利。しかしそれに加え、災害時の不安な環境下で「日常」を少しでも感じられるように「我が子が普段よく食べているおやつ」もストックしておくのがおすすめです。

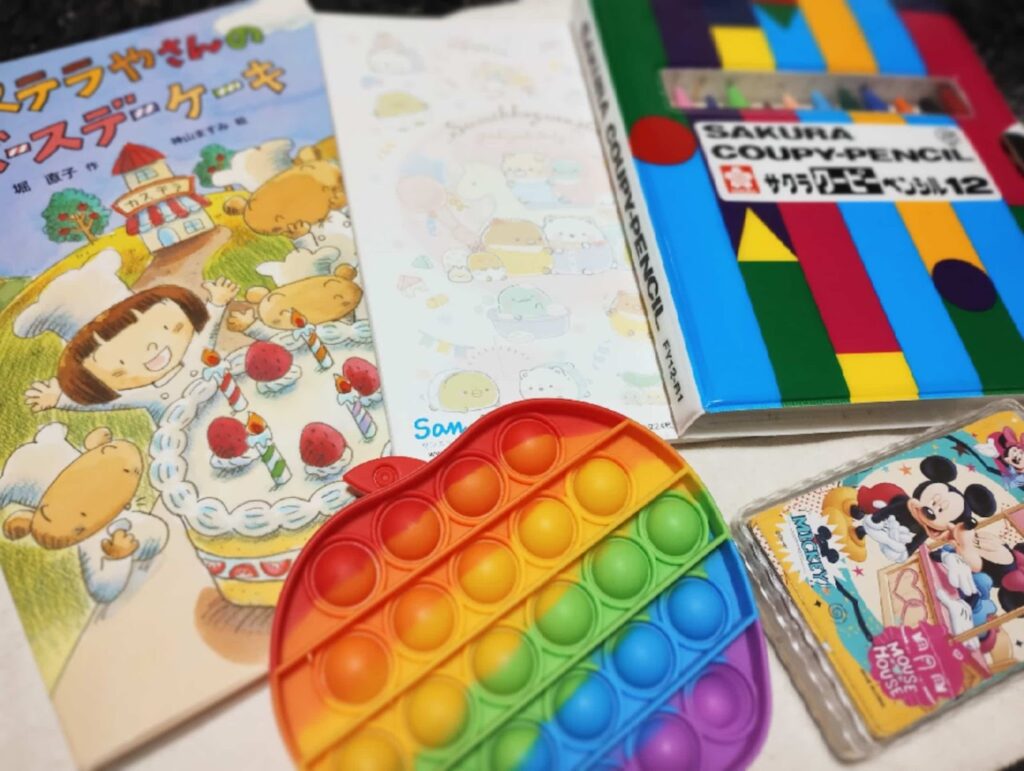

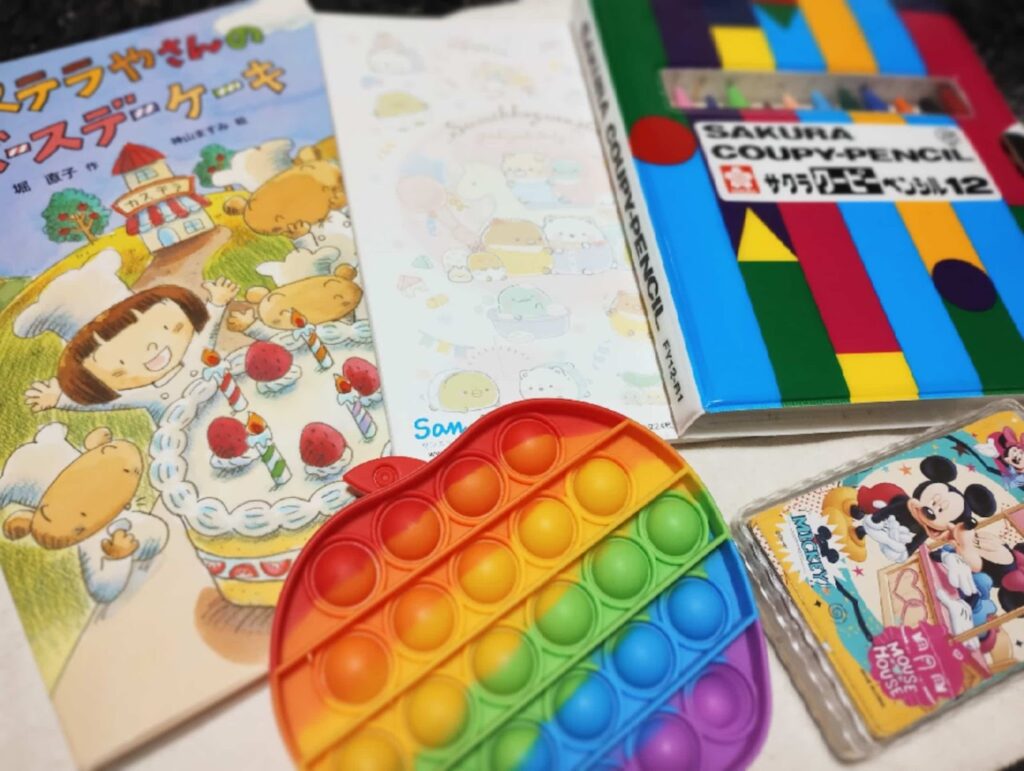

音の出ないおもちゃや本

避難所で周りの迷惑にならないよう、音の出ないおもちゃや本も用意しています。

- プッシュポップ

- トランプ

- ノート

- クーピー

- お気に入りの本

娘の成長に応じて変えることもありますが、現時点では上記のおもちゃがレギュラーです!

家族の連絡先を記載したメモや家族の顔写真

災害の発生時にもしも家族が別々の場所にいた場合、スムーズに再会するために重要なグッズが、家族の連絡先を記載したメモ。電話番号やメールアドレスなど、連絡を取るための情報をメモに書いて入れておくのがおすすめです。

家族の連絡先を記載したメモを備えておくことで、公衆電話や避難所の連絡所などからスムーズに連絡を取りやすくなります。さらに顔写真を添付しておけば、救助隊や関係者に対して正確な特徴や容姿を伝えられますよ。

家族の情報だけではなく、子どもの障がいの特徴や対応の方法、服用中の薬の種類や服用方法なども合わせてメモしておくと、適切かつ迅速な支援に繋がります。

常用している薬

災害時は救命救急が最優先されるため、通常診療はどうしても後になります。そのため、子どもが常用している薬がある場合、念のため数日分入れておくと安心です。

ジップ付きの袋などにまとめて見えやすい場所に「薬の名前」「娘用である旨」を記載することで、別の薬と混ざってしまわないように対策しています。

絵カード

いつもと違う雰囲気や知らない人がたくさんいる環境下で自分の気持ちを表現しにくい娘のために準備してあるのが「絵カード」です。感情や欲求などのメッセージが描かれた絵カードは、コミュニケーションの手段としてとても役に立ちます。

“お腹が空いた” “トイレに行きたい” “疲れた” など、さまざまなパターンを用意しておくと便利です!

中身はどれくらいでメンテナンスする?

災害に備える際に大切なのは「防災グッズを準備すること」ではなく「防災グッズを常に使える状態にしておくこと」。そのためには、中身を定期的にメンテナンスする必要があります。

メンテナンスの頻度としては、各ご家庭の無理のない範囲が一番。9月1日の「防災の日」をはじめに、3月1日、6月1日、12月1日が「防災用点検の日」と定められているため、参考にしてみるのもおすすめです。筆者はうっかり忘れてしまいがちなので、ざっくり「半年に一度」と決めています。

たとえば、非常食用に作られた水や食料品は、通常と比べて消費期限が長いものがほとんどです。とはいえ、いつかは切れるもの。定期的に確認して食べてみることで、期限切れを予防できるだけではなく、非常食がどんな味かを事前に知るきっかけにもなります。

その他、古くなりすぎた常備薬の入れ替えや、懐中電灯やラジオなどの動作確認などもしておきましょう。

味覚過敏のある筆者の娘にとって消費期限の近い食料品を食べてみるのは、ちょっとしたイベントでもあり、ささやかな練習でもあります。

「備えあれば患いなし」を今日から実践

特性がある・ないにかかわらず、災害時は誰でも不安になるもの。だからこそ、障がい特有のニーズに対応した防災グッズを準備して、もしもに備えておくと安心です。

基本のグッズに加え、障がいに合わせたグッズを用意することで、より安全で快適な避難生活に繋げられますよ。この記事が、大切な家族のために防災グッズを見直すきっかけになると嬉しく思います。

▼発達障害児の災害への備えについてはこちらの記事でも紹介しています。